◆最近の投稿から◆

7月の花散歩その2(見納めの山百合と蓮)-2025-07-13

7月13日(日)、朝から晴天で気温が上昇する中、明日関東地方に接近する台風5号のせいで、折角咲いたハスとマユリが散る恐れが大なので、その前にカメラに収めるため、ハスの開花時間帯にウォーキングに出かけることにする。

12:04、先ず直射日光を受けて輝きを増すブーゲンビリアを撮影したのち、近道をしてくわくわ森に向かう。南口に到着すると、アジサイダンスパーティーが残り、遊歩道を進むと舞岡公園同様、遅咲きのヤマユリが数輪点在している。この姿を順次この捉えたのち、階段を下って蓮池に向かうことにする。考えてみれば、ヤマユリは人と同じく成長が一律でなく、たとえ遅咲きであっても、素晴らしい姿と香りを提供してくれる。この光景を捉えたのち、階段を下って蓮田に向かう。

炎天下の中、数分で蓮田に到着すると、狙い通り約1/3が開花しており、鵠沼の”舞姫蓮”に似た花を咲かせている。ネット情報によると、午後には花弁を閉じてしまい、4日間この開閉を繰り返したのち、最後は閉じることなく花を散らし、残ったのが蜂の巣のような花托となる。次に、近くのオニユリやアジサイを撮影したのち、天王森泉公園に向かう。

門前で記帳し奥に進むと、方々の花壇でキキョウが元気に花を咲かせており、その傍でレンゲショウマ(キンポウゲ科)がシャンデリアのような姿を見せている。このユニークな姿を撮影したのち、見晴らしの丘を経て元来た俣野公園に戻る。

俣野公園まで戻ってくると、この猛暑にも拘わらず、バラが多くの花を咲かせており、ランタナも多彩な色合いを見せている。ただ、この中南米原産の花は繁殖力が強く、侵入生物データーベースに指定されており、花壇に植えない方が賢明である。

★活動量計データ(上り階段数:30, 早歩き歩数:6,561, 総歩数:10,392, 歩行距離:8.2km(本年累計:880.7km), 活動カロリー:833kcal, 一日総消費カロリー:2,477kcal, 脂肪燃焼量:39.6g)

(蓮 蓮田 2025-07-13 T.Sさん撮影)

「お中元」-2025-07-13

お盆になる。

暑中見舞い、お中元の習慣は必要ないとか悪習だとかいうことでもない。

つくづく考えてしまった。

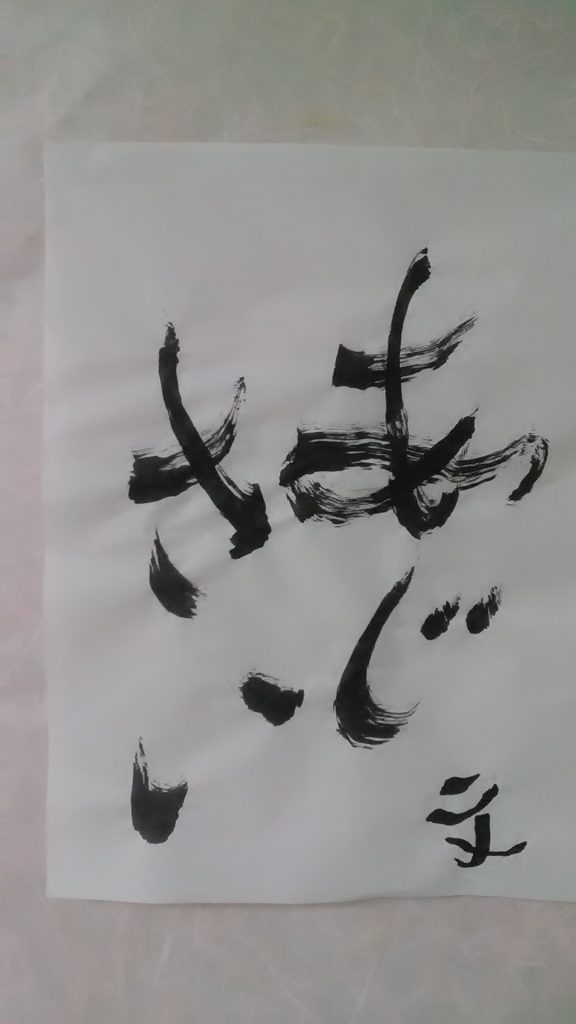

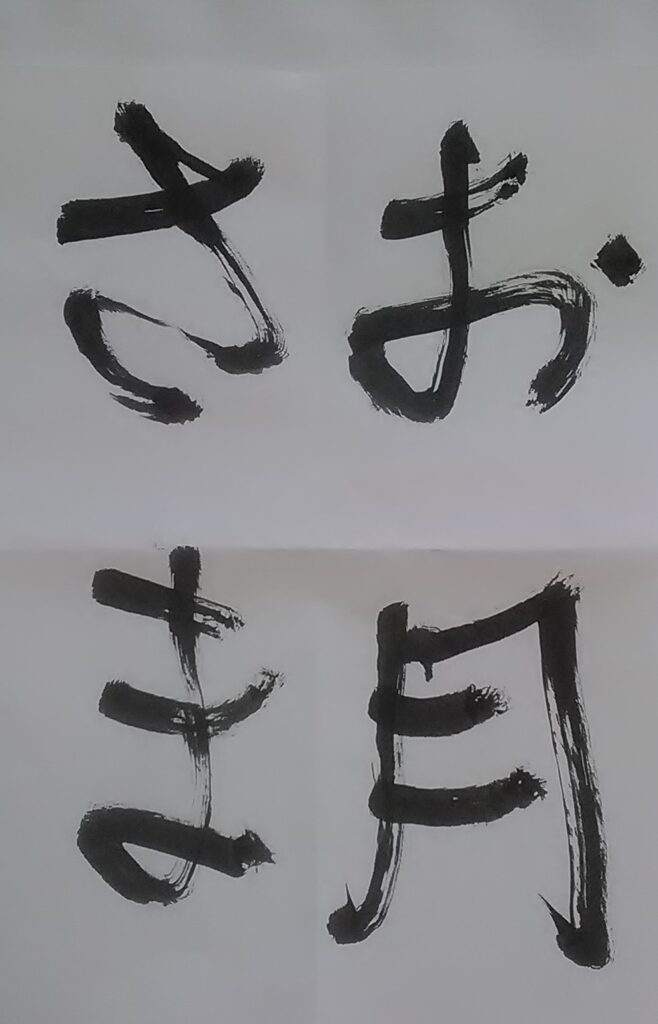

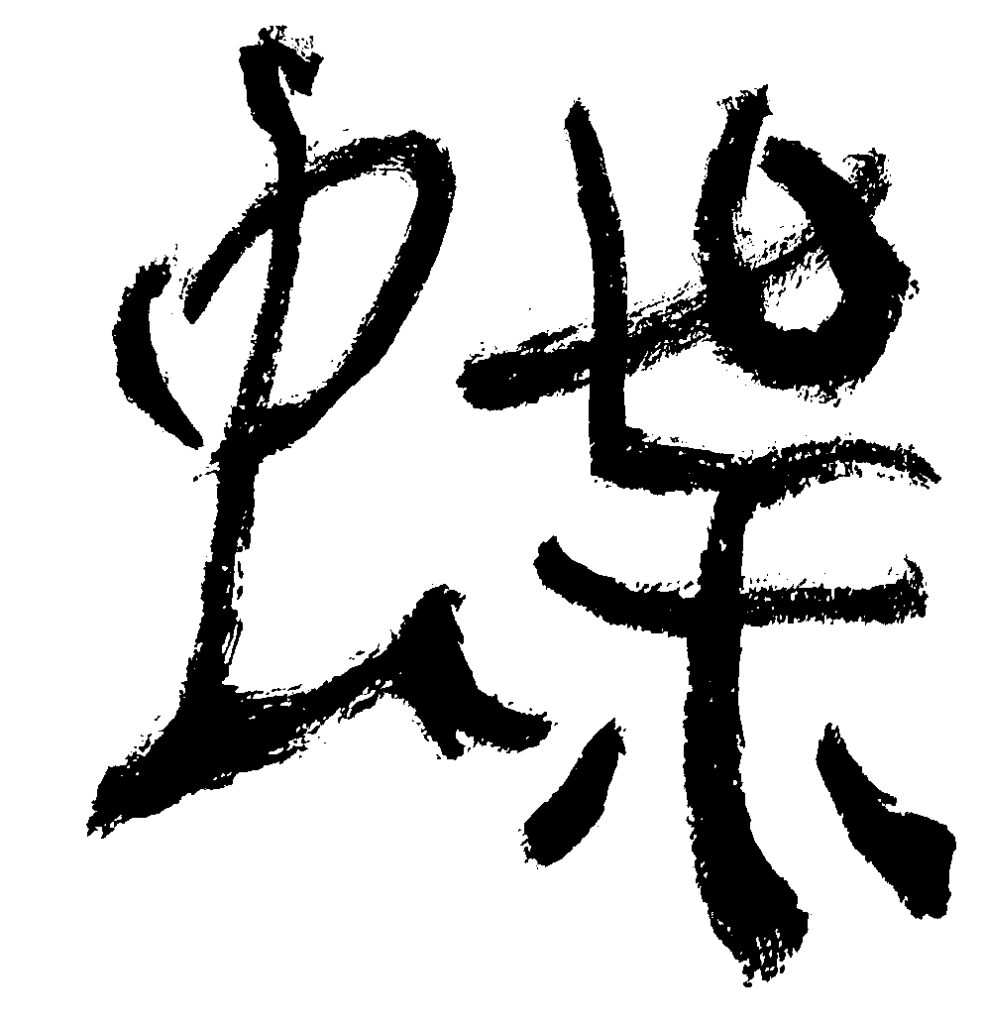

断捨離で整理した葉書、不足分の切手を貼り<涼>と文字を書いて出した。

意外と好評だった。

静岡の従姉妹が、桜エビせんを送ってくれた。

お中元という訳でもないけれど。

静岡の海に富士山をバックに桜エビが干される所がある。

汽車からも見えた。懐かしい光景が浮かぶ。

この夏、とにかく頑張るぞ!

秋野文子

7月13日

舞岡公園の山百合と紫陽花-2025-07-11

7月11日(金)、今週の猛暑と昨日の豪雨が治まり、梅雨本来の気温に下がったので、約二カ月ぶりに舞岡公園に出かける。

12:55、舞岡公園駐車場を後にし、坂道を上ろうとしたところ、陸橋の下で高齢の女性が、何とヤマユリの撮影中である。未だ残っていたとは感激で、Uターンしてその群生地に向かうと、見頃とあって辺り一帯に芳香を放っている。先ずこの光景を撮り終え、もみじ休憩所に向かうことにする。

数分で到着すると、ノムラカエデが赤褐色から黄緑色に変色しつつあり、この猛暑で光合成で養分を補給しないと、生き残れないという所か。休憩所の近くではボタンクサギが花開き、この姿を撮影していたところ、キイロサナエがやって来る。だが、このトンボは蜜を吸うわけではないので、花々を飛び交うことなくポーズを取ってくれる。ここから斜面に残ったアジサイを撮りつつ緩やかな坂道を上って行くと、犬ともつかない異様な鳴き声が聞こえてくる。近付くと予想通りタイワンリスであったが、ズームアップすると木の幹に多くの傷跡が残っており、これも木を枯らす原因の一つと言えようか。

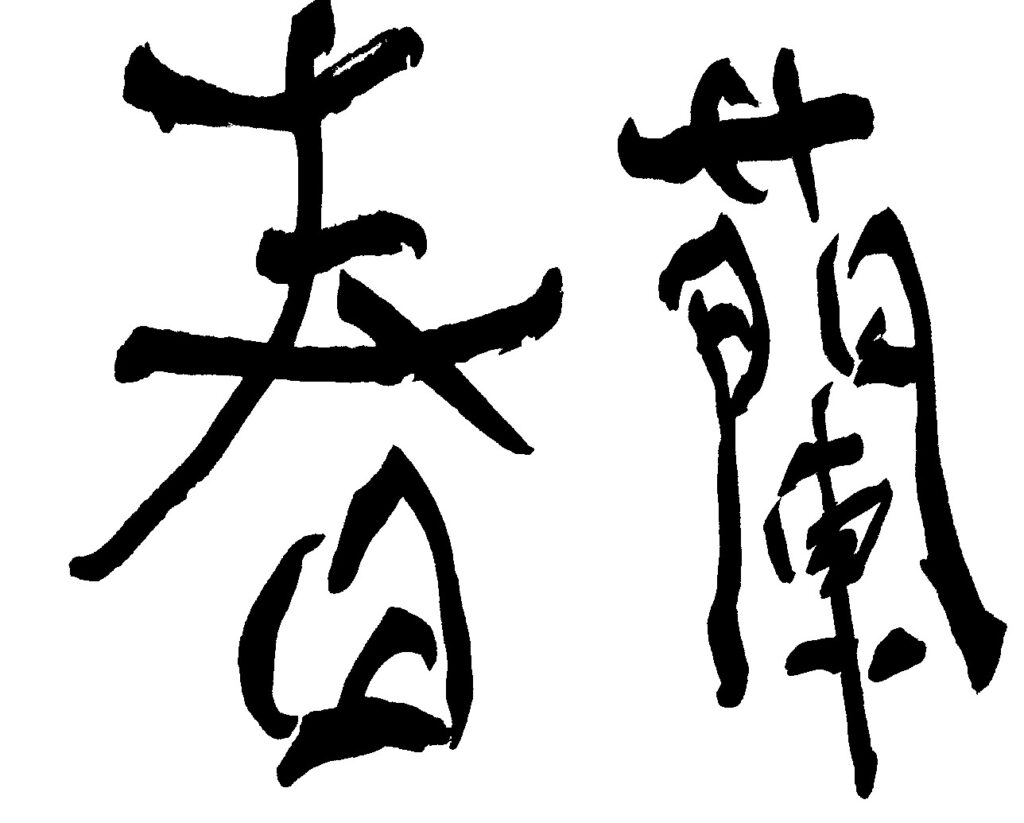

次に東門手前まで来ると、斜面の叢に多くのヤマユリが花開いている。近くのくわくわ森より広大で、一株で10輪以上咲かせているものも混じっており、壮観と言う他ない。階段を下って田圃に出ると、その先に緑の絨毯が広がっており、畦道のアキノタムラソウやハギの花々を撮りつつ小谷戸の里に向かうと、本日は何故か閉門中であったが、その前の叢にはヤマユリが多くの花を咲かせており、代わりにこの花々を撮影して瓜久保に向かう。

瓜久保手前まで来ると、どこからともなくガビチョウの鳴き声が聞こえてくる。辺りを見渡すと、50m程も離れた果樹園のフェンスの上で、黄色のガビチョウが囀り続けている。何分、点のような存在なので、最大の160倍にズームアップすると、その姿は画面中央で何とか捉えられるが、残念ながらノイズが目立つてしまう。瓜久保到着後は、河童池周辺を巡ったのち、階段を上ってみずき休憩所に向かい、上倉田方面から丹沢の山並を確認したのち、元来た駐車場に戻る。

途中、さくらなみ池を覗いてみたところ、カワセミの姿は見られないものの、カイツブリが優雅に泳いでいる。暫く観察していると、水中に潜ったり羽ばたきをしたり、中々活動的である。次に、もみじ休憩所手前まで来ると、コジュケイと鉢合わせとなり、ピントを合わせる前に叢に逃げ込まれてしまう。本日はカイツブリを除き、外来の動物達とご縁があったようである。

★活動量計データ(上り階段数:300, 早歩き歩数:5,523, 総歩数:10,042, 歩行距離:7.9km(本年累計:869.0km), 活動カロリー:813kcal, 一日総消費カロリー:2,457kcal, 脂肪燃焼量:36.5g)

(ヤマユリ 舞岡公園 2025-07-11 T.Sさん撮影)

ハワイ・ホノルル-2006-12-03~08

12月2日(土)、Inter Noise 2006(騒音・振動関係の国際学会)にて論文発表のため、成田からホノルルに向かう。ハワイでの論文発表は、1992年開催のDesign Productivity Conference(タグチメソッドの学会)以来2度目であるが、前回と同じシェラトンワイキキで開催されるのも、何かのご縁であろう。以下、学会の研究論文については省略し、ホノルル滞在時の出来事を中心に記述する。

12月2日(土)、NH1052便にて定刻21:00に成田を出発し、同日朝8時半頃ホノルル空港に到着する。日本-ホノルル間には-19時間の時差がある関係で、夜出発したにもかかわらず、同日朝到着とあいなる。また、フライト時間は約6時間半でこの間二度も食事が出るため、機中では殆ど眠れず、着いた当日/翌日は体調を崩すことが多い。従って、米国本土或いはヨーロッパより、きつい出張と言える。

通関後、タクシーでシェラトンワイキキに向かう。本日は小雨交じりで、まるで梅雨の季節に戻ったようである。それでも、運転手はクーラーのスイッチを入れないまま、約30分間蒸し風呂の状態でホテルに到着する。早速部屋でシャワーを浴びようと、”アーリーチェックイン”を依頼したが、学会参加者の特別レートなので、部屋が空くまでは入室不可とのことである。では、何時まで待てば良いかと聞いても、”相手次第なので判からない”と木で鼻を括ったような返答である。追加料金を払うからと、更に粘ってもそれも満室で駄目とのことで、結局延々午後2時前まで待たされる羽目になる。なお、このホテルは、未だに”故小佐野賢治”一族の資産であり、少なくても日本人に対しては、心のこもったサービスを、心掛けて欲しいものである。

名実共に、”レイトチェックイン”となったが、待った甲斐あってか、部屋は何と”オーシャンフロント”である。正に”目の覚めるような”景色で、眠気を払った後、早速未完成のレビュー資料作成に取り掛かる。

12月3日(日)夕刻、カメラをぶら下げて、ダイヤモンドヘッド方面に散歩に出かける。一週間後にホノルルマラソンが開催されるとあってか、多くのランナーやウォーカーとすれ違う。一方、カハラの沖合では、ウインドサーファーの華麗な競演が見られる。未だ資料準備がある関係で、早々に切り上げホテルに戻る。

12月4日(月)、いよいよ晴れ舞台当日である。時差ぼけと発表のストレスのせいか、早朝目覚めてしまったため、発表直前までプレゼン資料をリファインする。発表の約40分前に、見切りをつけ会場に赴く。私の前々回,前回の発表者は夫々,シンガポール,韓国の方であるが、ネイティブに近い発音で、堂々と発表されている。どうやら、永年の留学或い滞在経験のある方のようである。私も負けじと、資料を見ずに、自分の言葉でレビューする。直前まで資料をいじっていたせいで、口頭発表の練習が出来ず、ぶっつけ本番となってしまったが、想定内の質問も2問よせられ、事なきを得た。自己評価すると、70点の出来という所であろうか?

午後はストレスから開放され、振動関係を中心に他の論文発表を拝聴する。今回も日本人の発表は、下を向いて資料を棒読みする例が多く、途中で聴衆が退席する場面も見かけられた。このような場合、質問は”ゼロ”か、今流行の”やらせ質問”のみである。発表したという実績だけでなく、何を討論したかが重要なのは言うまでもない。私も含めて、今後は発表の練習に時間を割くべきであろう。夕刻は、部屋のベランダから、じっくりと夕日を撮影する。

12月5日(火)、本日は他の論文を拝聴するのみなので、比較的気楽な一日である。また、単独での参加であったため、知り合いの先生方に会うチャンスはないと思いつつ、各セッションを渡り歩いていた所、突然背後から”酒井先生”と声をかけられる。振り向くと、これまで面識のない若い方である。挨拶を交わすと、何と本学機械システム工学科のM先生である。何という寄寓であろうか。聞けば、締切り後に急遽エントリーされたそうである。この不思議な出会いを祝し、最上階のレストラン”ハノハノルーム”で夕食をご一緒する。

12月6日(水)の帰国前日、論文拝聴を早々に切り上げ、F社主催の半日ツアーに出かける。本日は快晴、さんさんと降りそそぐハワイの太陽の下で、先ずハナウマ湾を撮影する。数万年前の海底火山が隆起後、波の浸食を受けて淵から浸水し、このような馬蹄形になったそうである。この反対側には、”ジラシックパーク”に出てきそうな、ココクレーターが望める。一昨年12月16日に、喘ぎながら登った思い出多き山である。改めて眺めてみても、山頂部の急峻さが確認できる。

その後マカプウ岬へと向かう。眼下の海は、正に息を呑むような光景で、ライトブルーからエメラルドグリーン、更にはダークブルーと深さに応じて変化していく。愛機で、この微妙な色合を、何処まで再現できるか、楽しみである。その後、カイルアビーチからエコツアーの現場へと北上する。

同日夕刻、帰国準備はそこそこに同社のナイトツアーに出かける。夕日や満天の星他が望める、盛りだくさんなツアーである。今回の参加者は合計3名、途中のシェラトン・プリンセスカイウラニから、2人の女子大生が合流する。聞けば、Aさん(立大),Nさん(武蔵野大)とのことで、来春の就職も決まっているそうである。今時の若い子には珍しく、実に礼儀もしっかりしている。話している内に、本学女子学生のような錯覚に陥る。所が、最初の夕日ツアーに向かった所、大渋滞に巻き込まれ、View Pointとなるアラモアナ・ビーチパークに着いた時は、太陽は既に沈んだ後であった。ツアー主催者のSさんも、しきりに言訳をされているが、既にホテルのベランダから夕日を撮影していたので、”never mind”である。それでも、茜色に染まった夕暮れ風景を何枚か撮影する。

所で、Sさんは、今朝4時起きで夜遅くまで働きずめである。嘗て田園調布にお住まいで、10年前に帰化されたそうであるが、ハワイで生活するのは楽ではないようである。 一方、女子大生の二人と四方山話をする中で、不思議な繋がりがあることが判かる。Aさんの大学の場合、立教野球部の黄金時代を築いた三羽烏(ショート本屋敷,サード長嶋,ピッチャー杉浦)の内、キャプテン本屋敷錦吾氏は、私の出身高校の先輩に当たる。更に、ご自宅は私の実家の直ぐ近くである。また、Nさんのお母さんの田舎は、私と同じ兵庫県小野市である。他にも、不思議な共通点があるが、紙面の関係で省略する。

所で、幕末の大老”井伊直弼”(茶道の大家でもあった)の名言に、”一期一会”があるが、人との出会いは単なる偶然ではなく、色々な因縁を含んだ必然のように思えてくる。海外に出かけるたびに、多くのシンクロニシティーに遭遇するのは、私だけであろうか?

その後、浜辺での星の観測を終え、タンタラスの丘に向かう。眼下に、ワイキキホテル群の見事な夜景が広がる。ただ、この暗さでは写真がぶれてしまうため、撮影は諦めていたところ、Sさんが偶然三脚をお持と聞き、これをお借りして何枚か撮影する。PCに画像を取り込んでみたところ、幸運にも1枚のみまともな写真があったので、これをHPに掲載する。ここから、ホテルへの帰路を急ぐ。

今回、12月2日から8日にかけて、論文発表のため、ホノルルを単独で訪問した。M先生,A&Nさん他との不思議な出会いを体験する旅であった。皆様のご多幸を祈り筆を置く。

(ブーゲンビリア ハワイ 2006-12-03~08 T.Sさん撮影)

茅ヶ崎里山公園の花と蝶-2025-07-03

7月3日(木)、本日は晴天、猛暑日に迫る気温なので、日差しを避けて茅ヶ崎里山公園に約三週間振りに出かけることにする。

13:10、茅ヶ崎里山公園北駐車場に車を停めると、梅雨空とあって富士山や丹沢も完全に雲間に隠れてしまっている。先ず、駐車場傍の里の家に向かうと、紫のサルビアにキチョウがやって来る。この姿を追っていると、中型のアゲハも飛来し、キンシバイの木の間を行ったり来たりしている。近くの畑では、早くもヒマワリが咲き始め、薄紫のアーティチョークも彩を添えている。ただ日差しがきついので、ノカンゾウを撮り終えた後は、木陰の道を歩くことにする。

暫くすると、道端から異様な臭気がしてきたので、薄暗い叢を覗くと”ボタンクサギ”が多くの小花を咲かせている。この姿を撮影していたところ、タイミングよく大型の”モンキアゲハ”が飛来し、花々の間を飛び交い始める。昨年同時期、舞岡公園でもこの花を見かけたが、葉から発する臭気は兎も角、多くの小花から大量の甘い蜜を出すようで、大型の蝶には人気があるようである。更に進むと、道端に一重や八重のムクゲが咲き始めており、この姿を捉えたのち、階段を下って谷の家に向かう。

谷の家に到着すると、先日の青色の紫陽花は流石に枯れかけてはいるものの、一部が残っている。母屋の前にはミストシャワーが設けられており、中に入る際にレンズが濡れてしまったが、ハンカチで拭き取り事なきを得る。床の間には、アジサイとヤブミョウガの生花と共に水車の模型が飾られており、この姿を撮影したのち縁側に出ると、てるてる坊主が列を成している。近寄ると、名前が記されており、近くの小学生の力作という所か。この姿を撮影したのちこの家を離れ、湘南の丘に向かうことにする。

丘の上に立つと、西方の山々は相変わらず雲間に隠れたままなので、多目的広場に大回りして、一旦元来た駐車場に戻ることにする。途中の芹沢の池では、カイツブリがのんびりと泳いでいる。

★活動量計データ(上り階段数:330, 早歩き歩数:6,212, 総歩数:11,219, 歩行距離:8.8km(本年累計:839.8km), 活動カロリー:857kcal, 一日総消費カロリー:2,501kcal, 脂肪燃焼量:39.0g)

(サルビアとキチョウ 茅ヶ崎里山公園 2025-07-3 T.Sさん撮影)

「七夕」-2025-07-03

7月7日は七夕。

「小暑」でもある。

施設では昨年同様、コロナが出始めた。

猛暑、ゲリラ豪雨、雷。

雷が鳴ると梅雨が明けると昔は言っていた。

先日は夕方、大きな虹がクッキリ見えた。

雨上がりの束の間だった。東の空。

暑中見舞いの葉書も五枚、書いた。

7月7日頃に着くと思う。

大きな笹の葉が用意された。

短冊にメッセージを書いた。

私は<健やかに過ごせますように>と書いた。

お昼に、そうめんが食べられると良いのだが、来週の献立は未だ。

お八つの、おまけに金平糖が付く。

7月3日

FA

7月の花散歩その1(見納めの紫陽花と初夏の花々)-2025-07-01

7月1日(火)、朝から雨が降り続く中、3時を過ぎてから小降りになったので、くわくわ森のガクアジサイの見納めと、近くの蓮田の開花状況チェックのため、折りたたみ傘を持って出かける。

15:41、近道をしてくわくわ森南口に到着すると、八重のガクアジサイ・アジサイダンスパーティーが、未だに元気に花を咲かせている。次に、青紫のガクアジサイを撮影したのち、階段を下って隣の天王森泉公園に向かう。手前の民家の前では、オシロイバナが様々な色合いの花を咲かせている。

天王森泉公園に到着すると、本館前に七夕飾りが置かれており、先ずこの光景と今年最初のアサガオを撮影したのち、近くの蓮田の様子見に向かうことにする。蓮田に到着すると、昨年は休耕田であった筈の田圃で、農家の方が手作業で田植中である。その隅には、昨年同様ハスが育っているので、当然食用と言うところか。改めて眺めてみると、先日の鵠沼ほど艶やかではないものの、素朴な美しさが感じられ、人気の程が分かる気がする。ただ、この時間帯になると、花は既に閉じかけているが、花托も垣間見えるので、開花時期は一週間ばかり前だったようである。その姿を順次撮影したのち天王森泉公園に戻り、奥の花壇のノカンゾウ他、様々な花々を撮影したのち、戸塚の里を経て元来た俣野公園に戻る。途中のSさん宅では、フランス料理の材料となる”アーティチョーク(キク科)” が、紫色の大輪の花を咲かせており、今回のカバー写真にさせて頂く。

★活動量計データ(上り階段数:60, 早歩き歩数:5,636, 総歩数:9,004, 歩行距離:7.1km(本年累計:829.1km), 活動カロリー:712kcal, 一日総消費カロリー:2,356kcal, 脂肪燃焼量:33.8g)

(アーティチョーク 戸塚の里 2025-07-1 T.Sさん撮影)

紫陽花見納めの大庭城址公園と引地川親水公園-2025-06-29

6月29日(日)、連日の猛暑で暫くウォーキングを控えていたが、紫陽花の見納めのため、日差しを避けて大庭城址公園に約三週間振りに出かけることにする。また、帰路引地川親水公園にも立ち寄ることにする。

12:20、大庭城址公園に到着すると、早くも街路樹の百日紅が咲き始めている。緩やかな坂道を上り管理棟を過ぎると、薄紫色のガクアジサイが残っているものの、萼片が垂れそろそろ終焉のようである。この姿を捉えたのち、通常のアジサイを求めて南口に向かう。この時間帯でも、城址公園内では樹木のお陰で直射日光が遮られるだけでなく、その蒸散作用で気温が低下し、熱中症の危険性が大幅に低下することになる。

10分弱で南口に到着すると、未だに元気なガクアジサイが残っており、その傍でヤエクチナシが芳香を放っている。バラ園に近付くと、未だに赤紫や青のアジサイが残っているものの一部が茶色に変色しており、アップに耐える状態ではないので、パンフォーカス主体で撮影することにする。次に、バラ園にて真紅のフロレンティーナ他、色取り取りのバラを撮影したのち、公園内を三周することにする。芝生広場まで戻ってくると、メタセコイアの木陰で親子連れがサッカーに興じている。この新緑の葉を撮影していたところ、子供が寄って来て『何してるの?』と訊かれたので、「木の葉の写真を撮ってるの!」と答える。やはり子供でも、何を撮っているか気になるようである。

二周目に入ったところで、南口に近付くとタイワンリスが目の前を横切る。いつもと違って、サッと欅の大木に逃げ込んだので、後を追うと、枝に留まって玉虫を銜えているのが分かったが、これで昆虫も捕食することが判明する。最後に駐車場手前のセイヨウキンシバイを撮影したのち、車で引地川親水公園に向かう。

公園の第一駐車場は何故か満杯であったが、第二駐車場に車を停め、蛙が相撲を取る天神橋を渡って、アジサイの撮影に向かう。流石にこの時期になると一部が枯れかけているが、数百mも続く全景をパンフォーカスで捉えることにする。この姿を撮影したのち、北の湿地帯に回ると、ハマカンゾウがオレンジ色の花を咲かせている。次に、引地川を覗くと、多くの親子連れが水遊びの最中であり、先程の第一駐車場が満杯であった理由が判明する。ただ、この川の源流は厚木基地の傍にあり、嘗て泡沫消火剤に含まれる有機フッ素化合物(PFAS)による汚染が大問題になったが、この辺りは大丈夫なのか気になる点ではある。

★活動量計データ(上り階段数:80, 早歩き歩数:7,570, 総歩数:12,693, 歩行距離:10.0km(本年累計:820.3km), 活動カロリー:945kcal, 一日総消費カロリー:2,589kcal, 脂肪燃焼量:46.4g)

(ガクアジサイ 大庭城址公園 2025-06-29 T.Sさん撮影)

「暑中見舞い」-2025-06-25

今年も、その時期になった。私は、とても葉書を書いたりする気にならない。

嬉しいことはあった。

施設の庭で収穫したジャガイモ。昼食に出た。ニンジン少しと煮ただけ、美味しかった。

息子は作業所の隣で売っていたビワを買ったそうだ。一枝200円で葉っぱの中に8個の実がついていて美味しかったらしい。

施設にもインドネシアの人が2人、研修生として入った。

日本語は勉強してきている。カタカナとひらがな。十分、通用している。

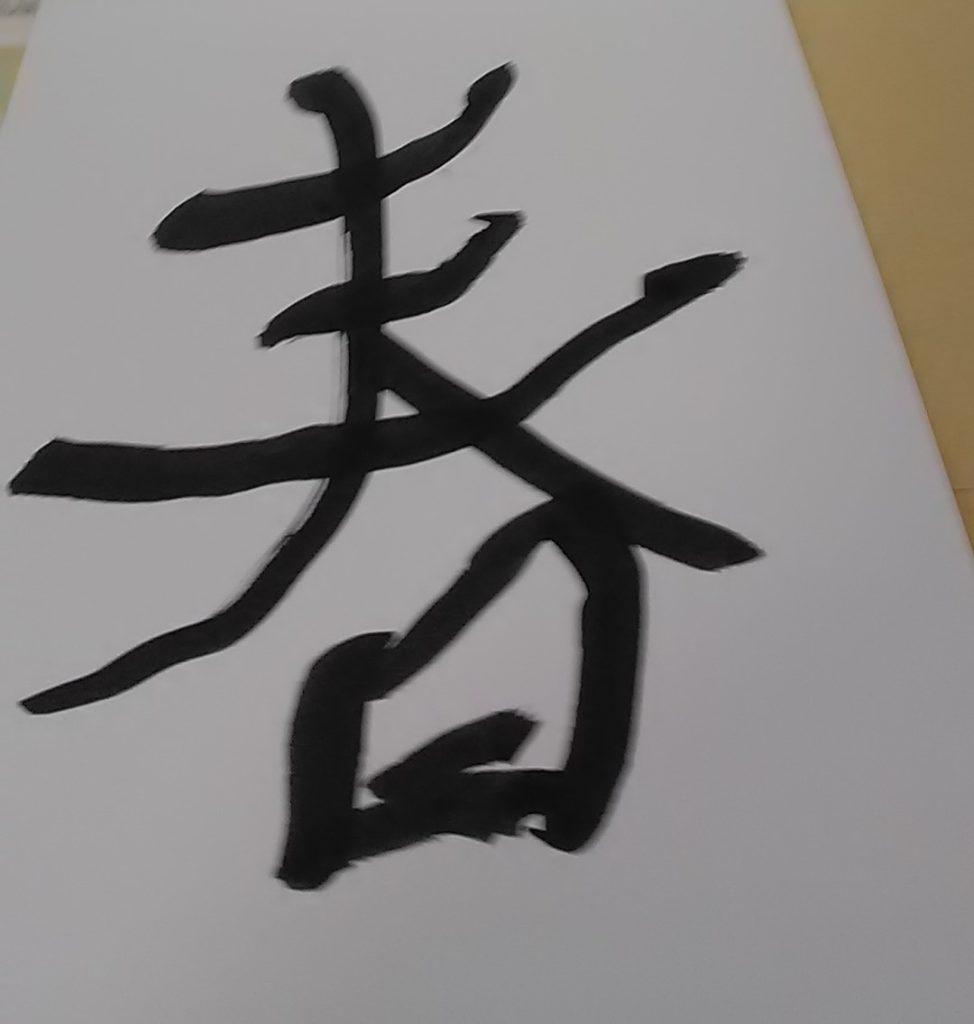

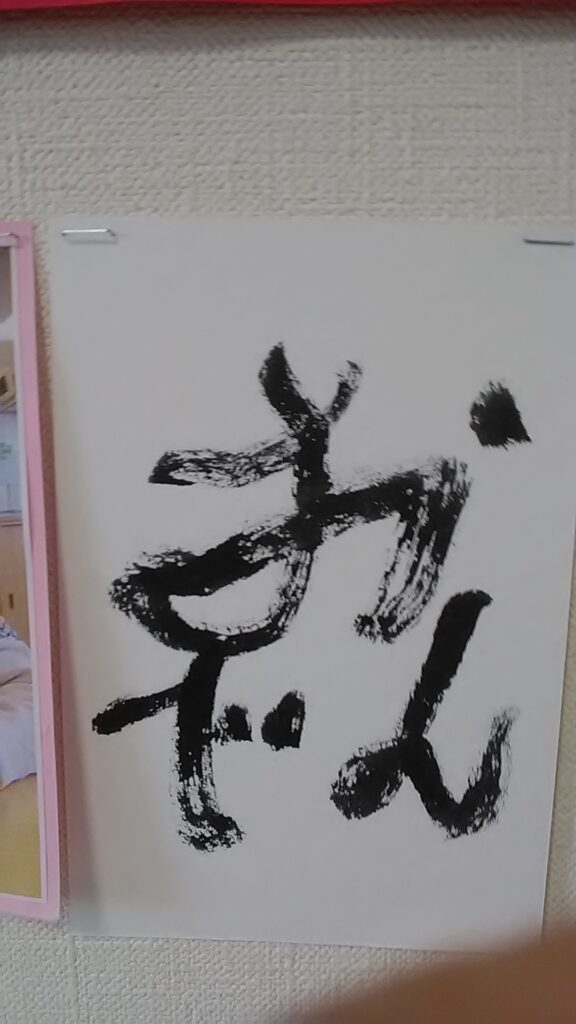

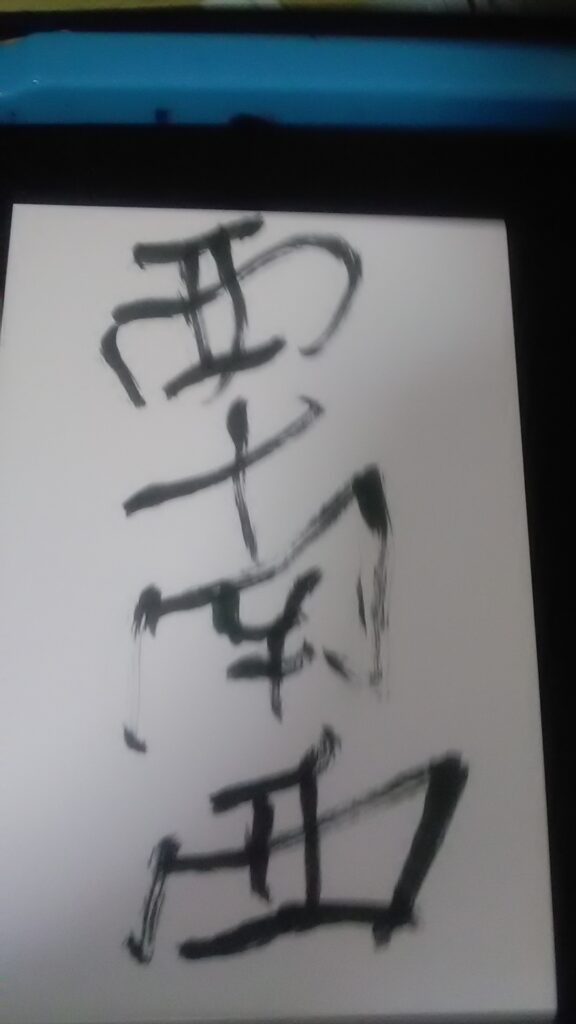

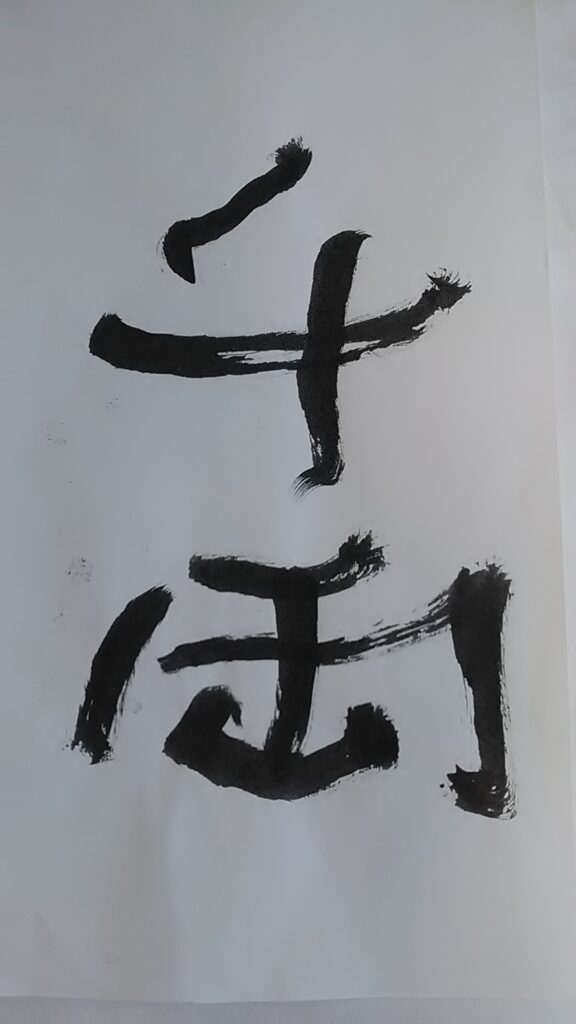

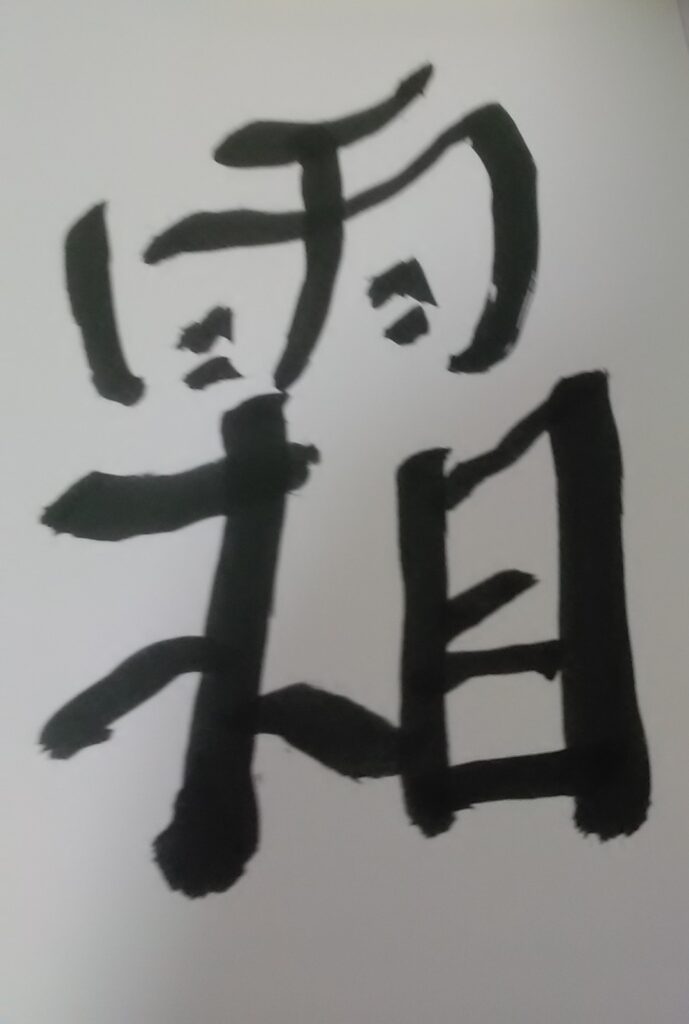

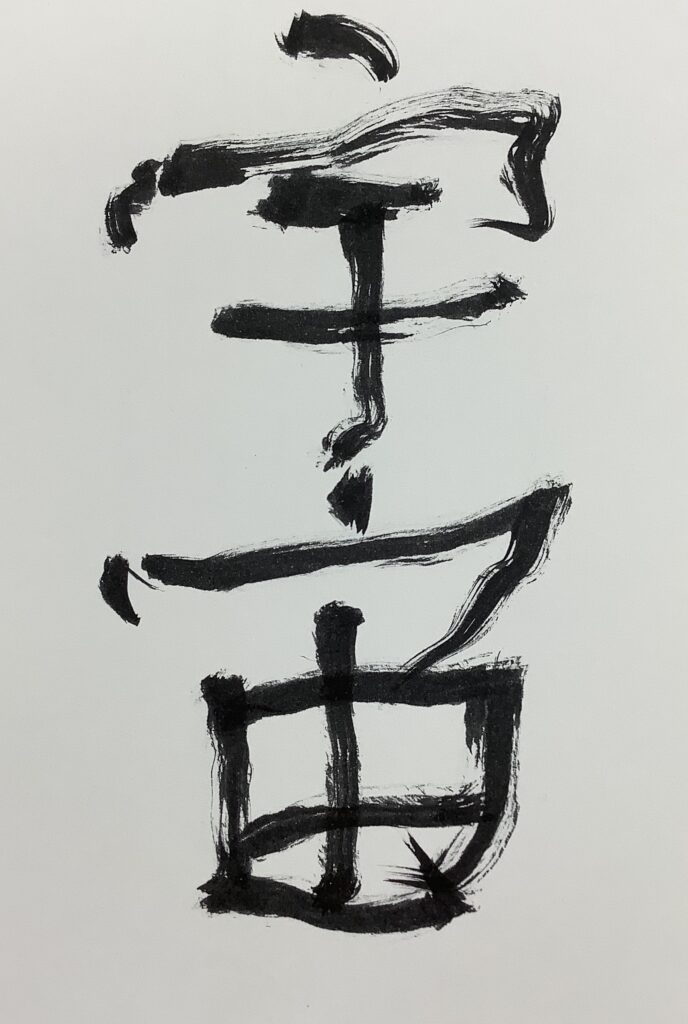

ユニットのリーダーが介護用語の<着患脱健>を持ち出した。チャッカン ダッケンの漢字を示すことになった。

そしてモデルの右手右足、左手左足、分かり易く関心を寄せた感じだった。

FA

こども自然公園(大池公園)の山百合と紫陽花-2025-06-23

6月23日(月)、本日は晴天、真夏日に迫る中、ヤマユリとアジサイの見納めのため、約3週間振りに大池公園を訪れることにする。

12:13、何時もの第二駐車場に到着すると、梅雨時の猛暑日とあって、数台しか駐車していない。先ずトイレの傍の可憐なサルビアホットリップスを撮影したのち、雑木林の若葉が萌える階段を上り、ピクニック広場を下って、ヤマユリの撮影に向かうことにする。途中の坂道では、ピンクのネムノキが花開き一部は既に色褪せている。

梅園の斜面を通過すると、叢の中に数輪のヤマユリが目に留まる。近寄って見ると、花弁の一部が変色し、芳香も失せているので、花の時期は終わったようである。梅園を抜けると、”タイサンボク”が大花を多数咲かせており、モクレン科だけあって芳香が漂ってくる。ただ、その周辺をワルナスビ(牧野富太郎博士命名)が覆っており、年々分布を増やしているのが分かる。ここから通路側に咲くアジサイを撮影したのち、ウズアジサイの群落が見られる田圃に向かう。

田圃に到着すると、田植が終わり、通路の南側斜面をウズアジサイが覆っている。このアジサイは、通常のアジサイより開花が遅く、今が一番の見頃のようである。ネット情報によると、名前の由来となった渦状の花弁は、ガクアジサイの萼片がウイルスに侵され丸まったもので、江戸時代に偶然創出された変種とか。なお、改めてこのアジサイをチェックしてみると、一部に渦状になっていないものも混じっており、先祖への回帰現象とか。また、ウイルスは残存せず他のガクアジサイに感染する恐れはないようである。ここから大池を巡ったのち、尾根道に入り森林浴を楽しみつつ、活動量を稼ぐことにする。途中、シジュウカラと鉢合わせとなったが、その姿を追う前に逃げられてしまう。桜山に到着すると、丹沢が薄っすらと望めるのみなので、坂道を下って第二のヤマユリを探すことにする。

途中の花壇では、艶やかなヤグルマハッカが一面を覆っており、この花々を撮影後、何気なく奥の叢を見上げると、一株のヤマユリが目に留まる。近寄って見ると、先程のものより生気があるので、今回のカバー写真にさせて頂く。ここから尾根道を通って一旦園外に出て、丹沢の眺望を確認したのち、元来た駐車場に戻る。周辺の花壇では、真紅のタチアオイが元気な姿を見せているが、ガクアジサイは萼片を垂らし生気を失いかけている。

★活動量計データ(上り階段数:450, 早歩き歩数:6,618, 総歩数:11,818, 歩行距離:9.3km(本年累計:797.6km), 活動カロリー:885kcal, 一日総消費カロリー:2,529kcal, 脂肪燃焼量:40.9g)

(ヤマユリ 大池公園 2025-06-23 T.Sさん撮影)

鵠沼の蓮と新林公園の花菖蒲&軽鴨-2025-06-19

6月19日(木)、漸く最高気温が33℃程度に下がったので、鵠沼の蓮と新林公園の花菖蒲の様子見のため、約1ヶ月振りに出かけることにする。

12:25、先ず新林公園駐車場に車を停め、炎天下のアスファルト路を徒歩で蓮池に向かうことにする。ただ予想以上に地面からの照り返しが強く、体感上は優に35℃を超えている。境川に掛かる上山本橋を渡ると、夏の花ノウゼンカズラがオレンジ色の花を多数咲かせている。更に町中を抜けて南に進むと、江ノ電の踏切が現れたので、ここを渡ると5分程で第一蓮池に到着する。

第一蓮池には、先端が薄いピンク色の舞妃蓮(マイヒレン)が咲いており、現在五分咲きと言うところか。ネット情報によると、アメリカの黄花ハス”王子蓮”と日本の古代蓮”大賀蓮”を交配した、和歌山県御坊市生まれの蓮とか。姿自体は、ピンクの大賀蓮に似て一重だが、黄色が加わったことで、全体が白っぽくなり、花の先端部分にピンクが薄っすらと乗っている。この姿を順次撮影したのち、近くの第二蓮池に向かう。

第二蓮池に到着すると、ピンクの大輪の誠蓮(マコトハス)が数輪開花している。この蓮は福岡原産で、作出者に因んで名付けられたようだが、舞妃蓮より一週間ばかり開花が遅れるようなので、これから7月にかけて蓮池が華麗な姿を見せることになりそうである。10数分でこの姿を撮り終えたので、灼熱のアスファルト路を通って、元来た新林公園に戻る。途中の斜面では、ウズアジサイやアジサイが未だに艶やかな色合いを見せている。

新林公園に戻ったところで、未だ余力があったので、先ず花菖蒲を撮影したのち、母屋の裏側からミニハイキングを開始することにする。最初の階段を上り切り、緩やかなアップダウンが続く尾根道に入ると、高齢女性がスマホで何やら撮影中である。気になったので近寄って見ると、『トンボソウです!そちらの方がその姿に似ています。』と仰る。今回は珍しく質問する側に回ったが、やはり人が何を撮影しているか気になるものである。更に尾根道を進むと、ヤマユリが大輪の花を咲かせており、今年の見納めと言うところか。次に展望台に到着したものの、この気温上昇で、江の島や烏帽子岩も霞んで見える。ここから湿性植物区に向かって下って行くと、目の前で小形のクワガタが蠢き、アオスジアゲハも元気に飛び回っている。湿地帯の池まで来ると、その木陰でカルガモ親子が活動中である。暫くその姿を追うと、雛は3羽で親の後を必死に着いて行っているのが分かる。俣野公園のカルガモも、無事雛が誕生し、今年こそ巣立って欲しいものである。

★活動量計データ(上り階段数:410, 早歩き歩数:7,698, 総歩数:12,526, 歩行距離:9.8km(本年累計:775.6km), 活動カロリー:955kcal, 一日総消費カロリー:2,599kcal, 脂肪燃焼量:42.1g)

(舞妃蓮(マイヒレン) 新林公園 2025-06-19 T.Sさん撮影)

「浜松大空襲」-2026-06-17

昭和20年6月18日、浜松は焼夷弾による飛行機による攻撃を受けた。

市街地は焼け野原になってしまった。

15日、県庁所在地の静岡にもB29からの攻撃を受け2000人が死亡した。NHK夜7時のニュースでやっていた。

今92才の施設で同じユニットの男性は学徒動員で航空機にも乗ったそうだ。

ゴーグルをつけて様子を手で示しながら話してくれた。友人の多くが命を落としたようだ。

浜松大空襲の夜、父は見付中学の軍需工場で働く生徒の引率で見付に行っていた。浜松は飛行場があったので軍需工場も多かった。

母は浜松市立高等女学校の宿直だった。

私は掛川の祖母の元に預けられていた。

やはり施設の職員さんで、お母さんが浜松生まれの87才の人がいる。郊外の防空壕から、赤く炎につつまれた市街地を見た恐怖の体験を聞いた話をしてくれた。

彼女は今、サコージュ(サービス付き高齢者住宅)に一人でいる。

夏至(6月21日)も近い。1年の半分が過ぎる。

秋野文子

6月17日

「諏訪湖の御神渡り」-2026-06-15

長野県、諏訪生まれの人と別れる時が来た。

会うは別れの始めなり、と思っていても急にいなくなると気持ちの整理がつかない。

ホームは仮の住まいだが終の棲家だ。

フロアで隣席だった。いわゆる認知症だが、故郷の諏訪湖の話をよくしてくれた。

諏訪湖の水が凍りつき御神渡りを見たらしい。

夏は天竜川の上流の冷たい青い水に潜って、白い小石を拾ったそうだ。

子どもや孫のことは話さず、自分の幼少期と風景を、昨日のことのように語っていた。

FA

6月15日

梅雨入り後の茅ヶ崎里山公園(紫陽花と秋桜と揚羽蝶)-2026-06-13

6月13日(金)、本日は曇り空ながら降雨は無いようなので、アジサイの様子見のため、約3週間振りに茅ヶ崎里山公園を訪れることにする。

12:38、茅ヶ崎里山公園北駐車場に車を停めると、大山から丹沢の山並は霞んで見えるものの、富士山は完全に雲間に隠れてしまっている。周辺の田圃は、丁度田植が終わったものから、これから始めるものまで様々だが、昨年偶々お会いした地元の方から、この周辺は酒米が多いと伺ったが、今年の米価高騰を受けて、主食用の品種に変更された可能性がある。この田園風景を撮影したのち、疎らなコスモス畑に近づくと、モンシロチョウに混じって、大型のキアゲハが飛び交っており、暫しその姿を追うことにする。次に里の家のモンシロチョウを撮影したのち、様々なアジサイを求めて谷の家に向かう。

田圃を横切る大通りを進むと、派手な縞模様の蝶が目に留まる。花蜜を吸うわけでもなく実に奇妙な動きをしており、そのうち叢に隠れてしまう。ここで、銀髪の美女と行き交い、この方から『綺麗な写真が撮れましたか?』と訊かれたので、先程撮影した縞模様の蝶の写真をお見せすると、ご丁寧に『有難うございました。』と仰る。ただ、この蝶の生態が気になり、帰宅後改めてネット上でチェックしたところ、特徴的な赤い斑点は見られないものの、アカボシゴマダラ(特定外来生物)の春型と判明する。

谷(やと)の家に到着すると、門前の両側を目の覚めるような青色のアジサイが覆っており、今回のカバー写真にさせて頂く。門を潜ると、母屋の軒下に可愛いてるてる坊主が連なっている。最後に裏の斜面のキイチゴを撮影したのち、この家を離れ湘南の丘に向かうことにする。

丘の上に立つと、標高の高い山々は雲間に隠れたままだが、大山三峰と思しき低山が存在感を発揮している。ここから多目的広場に大回りして、一旦元来た駐車場に戻る。途中の道路脇ではガクアジサイが満開を迎え、ネムノキも咲き始めている。

★活動量計データ(上り階段数:280, 早歩き歩数:7,266, 総歩数:12,212, 歩行距離:9.6km(本年累計:749.5km), 活動カロリー:1,002kcal, 一日総消費カロリー:2,646kcal, 脂肪燃焼量:44.8g)

(アジサイ 茅ヶ崎里山公園 2025-06-13 T.Sさん撮影)

6月の花散歩その3(紫陽花と山百合と軽鴨)-2025-06-11

6月11日(水)、朝から雨が降り続く中、正午を過ぎてから一時雨が止んだので、俣野公園のカルガモとくわくわ森のヤマユリの様子見に、折りたたみ傘を持って出かけることにする。

俣野公園周辺のアジサイを撮影したのち、草地を通過すると、ネジバナ(ラン科)がひっそりと咲いている。画像の通り右巻きと左巻きが混在し、色も濃いピンクから薄いピンクと変化に富んでいる。ここから近道をしてくわくわ森に向かうと、狙い通りヤマユリが多数花開いている。今回はこの姿を近場から捉えたところ、ユリの芳香と下草のドクダミの悪臭が混じって、何とも妙な匂いがする。それでも、この森では、ヤマユリが各所に点在しており、ドクダミが見られない場所では、芳香を楽しむことが出来る。ただ、この時期カメラをじっくり構えていると、藪蚊の餌食になるので、中々落ち着いて撮影できない。実際に数箇所刺されてしまったが、スズメバチと違った厄介者と言うことになる。ここから階段を下って隣の天王森泉公園に向かう。

門前で記帳し奥に進むと、陸橋の傍でキツリフネが咲き始めている。嘗て単身赴任した室蘭では、水元沢にて野生種が見られたが、これは当然園芸種と言うところか。一方、花壇を覘くと、叢の間からオレンジ色の”ヤマオダマキ(キンポウゲ科)”が顔を出しているが、登別のオロフレ山で見かけた”ミヤマオダマキ(キンポウゲ科)”は、姿形は似ているものの清楚な白色をしていたのを思い出す。ここから上の見晴らしの丘に上ると、エゴノキやヤマボウシの実が膨らみかけている。前者の殻は有毒のエゴサポニンを含み、ヤマガラが器用に殻を割って無毒の中身を食べるが、後者の赤く熟した実は、人間も食べられるようである。

そうこうする内に雨が降りだしたので、傘を謝しつつ俣野公園に戻る。池に到着すると、カルガモの雌は抱卵を続けており、今 のところ順調に育っているようである。

★活動量計データ(上り階段数:30, 早歩き歩数:4,915, 総歩数:9,022, 歩行距離:7.1km(本年累計:737.4km), 活動カロリー:776kcal, 一日総消費カロリー:2,420kcal, 脂肪燃焼量:34.3g)

(ヤマユリ くわくわ森 2025-06-11 T.Sさん撮影)

「訪問看護で経験したこと」その3-2025-06-11

(「その2」から続く)

忘れもしない今年の1月31日金曜日、僕の体調はやや落ち込み気味でしたが、いつものように所長さんが訪れ、ほぼ平穏な雰囲気で訪問看護が始まりました。

バイタルチェックが終わり、僕は先日所長さんからいただいた、ステーションからクリニックの僕の主治医への報告書のコピーのお礼を述べました。問題は、その直後に起きたのです。

所長さん:「報告書、何か変じゃなかったですか?」

僕:「いや、特に……」

所長さん:「去年の10~11月の報告書、実はAIに下書きさせたんですよ。文章、変じゃなかったですか?」

僕:「え、そうだったんですか? それはちょっとまずいんじゃないですか?」

所長さん:「あ、AIの文章、すごく変だったから、私がもちろん書き直しました。跡形無いくらい……」

しかし、この時にはすでに僕の頭には血が上り始めていました。心臓はバクバクし、声も上擦り、喉もカラカラになっているのを感じました。

その後のやり取りは、よく覚えていません。僕は怒りのままに、これまでにも所長さんが約束した時間に電話に出なかったことや、僕の体調が悪くキャンセルしたのに、妹が連絡したからと強引に玄関先まで訪問したことなど、次々と所長さんに不満をぶつけたことだけ覚えています。最後に、僕が「もういいです。お帰り下さい」と言うと、所長さんは「はい帰ります」と答え、そそくさとお帰りになられました。

所長さんが帰られた後、どう考えても一連のやり取りに納得が行かず、頭はひたすらムシャクシャするばかりで、しかし何か真っ当な方法で苦情を言わなくては、との思いに駆られ、僕は携帯のメッセージで所長さんに宛て、「サーバーから個人機密情報を流出させたのはとんでもないことです。致命的と思っております」と書き送りました。

するとほどなく所長さんからメッセージが入り、「大変申し訳ございませんでした。事務所に持ち帰って検討します。K(所長さんの名)の○○様(僕の名)への訪問業務は停止いたします」と書かれていました。

さらにその次の日にはメールが入り、「Kが○○様にご不快な思いをさせてしまい深くお詫び申し上げます。当事業所として訪問看護の継続について検討いたしましたが、○○様への訪問看護は終了させていただきます」との旨、簡潔に述べられていました。

一体、これはどういうことだろう。1月31日の訪問看護でのAI使用に対する僕の言い方が悪かったのでしょうか? 僕の苦情の立て方に立腹され、この所長さんは逆ギレしたのでしょうか? それなら、なぜそうと言わないのだろう? 単に向こうが僕に腹を立てただけなら、向こうの言い方次第では僕も反省し、謝罪して、関係を修復させることも出来たかもしれません。しかしこのように、それもクライアントからではなく福祉事業提供者のほうから一方的に関係謝絶を通達して来るとは、何をどう考えてよいのか、皆目わからなくなりました。誰を、何を信じたら良いのか、まったくわからなくなった。

主治医にも相談しました。僕は精神的に参っていたため、クリニックに出向くことが出来ず、FAXをお送りしました。しかし先生は、「ステーションの看護師とは事実関係を確認したいが、多忙のため時間がなかなか取れない。訪問看護をいったんお休みするという選択肢もあるのではないか」と返答があったまま、数週間が流れました。そして、何通かの形式的なやり取りがあった後、やっと届いたFAXには、「お住いの地域の訪問看護ステーションについてはよく存じ上げないので、管轄の保健所に相談してください」との旨、指示が書かれていただけでした。さらに、不満を抱いた僕は母に代理受診をお願いしたのですが、先生は「すみません。これ以上は立ち入れません」と母に伝えたとのことでした。

その後、どこに、どのような助けを求めたらよいのかわからないまま、“泣き寝入り”というのはまさにこのことだろうと痛感しながら、日々を過ごしています。そして、精神障害者当事者としての立場の弱さを素肌で感じ、これからはより慎重に生きて行かなくては、と自分に言い聞かせることしかできず、将来がいっそう孤独で怖くなってしまいました。

(おわり)

(ももすけ)

6月の花散歩その2(山百合の最初の一輪と紫陽花と頬白)-2025-06-08

6月8日(日)、俣野公園のカルガモとくわくわ森のヤマユリが気になったので、真夏日に迫る中、近場のウォーキングに出かける。

俣野公園の池に到着すると、監視役の雄は見かけられないものの、芦の影で雌が抱卵を続けており、先ず一安心である。次に、近道をしてくわくわ森に向かうと、狙い通りヤマユリが最初の一輪を咲かせている。この姿を近寄って捉えたいところだが、スズメバチが活発化する時期なので、遊歩道からの撮影に留め置く。このヤマユリは直径15㎝程もあり、他の場所も探してみたが、結局咲いていたのはこの一輪のみなので、最初の一輪に相応しい姿と言えようか。ここから北口に回り、艶やかなガクアジサイを撮影したのち、隣の天王森泉公園に向かう。

門前で記帳し奥に進むと、花壇の一角に艶やかな橙色の花が咲いている。実に見栄えがするので何気なく名札を覗いたところ、”マツモトセンノウ”と記載されている。何とも奇妙な名前だが、”四季の山野草”によると、ナデシコ科で名前の由来は花の形が松本幸四郎の紋所に似ていることからとある。この花を撮り終え奥の花壇に進むと、ルリギクを始め様々な花々が花壇を覆っている。朽ち木の間から出てきたトカゲを狙っていたところ、耳元をオオスズメバチが通過する。思わずのけ反ってかわしたが、狙いは花蜜だったようで事なきを得る。最後にホタルブクロを撮影して同公園を離れ、久々に野鳥を求めて境川遊水地公園に向かうことにする。途中の田圃では、米価が高騰したせいか、休耕田の稲作が復活したようである。

下飯田ビオトープに到着すると、柳の木から野鳥の鳴き声が頻りに聞こえてくる。そこで足を止め、慎重に姿を探したところ、柳の枝で囀るホオジロが目に留まる。先日の引地川親水公園同様、抑揚のある美しい声で10分以上も鳴き通していたので、縄張りを主張していたようである。この姿を様々な角度で捉えたのち、戸塚の里を経て元来た俣野公園に戻る。

★活動量計データ(上り階段数:50, 早歩き歩数:6,070, 総歩数:10,306, 歩行距離:8.1km(本年累計:727.2km), 活動カロリー:783kcal, 一日総消費カロリー:2,427kcal, 脂肪燃焼量:32.5)

(抱卵中のカルガモ雌 俣野公園の池 2025-06-8 T.Sさん撮影)

「訪問看護で経験したこと」その2-2025-06-08

(「その1」から続く)

僕が、「将来、両親が居なくなり、1人で暮らして行くことを思うと、とても不安です」と訴えると、この所長さんがまず言ったことは、「経済的な安心が大事。でもいざとなったら生活保護があるから大丈夫」ということでした。

正直、この助言には面食らいました。「この僕が生活保護を受ける? 自分には、まだまだ今は両親もいるし、住む家もあるし、貯金も僅かながらあるのに、この所長さんはなぜ僕に生活保護などという話を持ち出したのだろう。生活保護は、全ての財産を失った後の『最後の砦』ではなかったのか? それに加え、つい最近も新聞のニュースで、生活保護を受けている老人が冬場に暖を取ることもままならない、という記事を読んだばかりではないか。そんな生活が『安心』と言えるのか? いったい、この看護師さんの言っていることは、本当なのか? 本当に、この自分が生活保護を受けることになるのか? 本当なのか……?」

僕には、「現実」がよくわからなくなりました。不必要に不安と恐怖を煽られているだけのような気もしたし、彼女の言うことが本当の「現実」であるような気もしました。一体、何が本当なのだろう?

その後も、看護師さんの助言は続きました。僕が「最近、母や妹と対立することが多くなりました。母や妹が、自分の味方ではなく、“敵”のような気がするときがあるのです。そんなとき、不安と孤独の表れが、彼女たちに対する攻撃的な怒鳴り声になってしまうのです」と自分の苦痛を説明すると、所長さんの答えはこうでした。「あなたが家を出てしまうのが一番良い。お母さまや妹さんと距離を取ること」。

たしかに、そうかもしれません。僕は母や妹に依存し過ぎて、甘えているのかもしれない。もっと、“自立”すべきなのかもしれない。ナイーブにも、僕はそう考えました。

しかし、そう簡単に右から左へと一人暮らしに移行できるはずもありません。現実的には、この看護師さんの助言を「家族と物理的には同居しながら、いかに自分が精神的に自立・独立した生活を送って行くか」と曲解し、家族と暮らし続けるしかありませんでした。

その矢先、81になった父の脳腫瘍が再発し、父は昨年1年間のうちに自分でできることがどんどん少なくなり、車椅子生活になって、オムツ替えやベッドへの移動など、全面的に家族の介護が必要になりました。しかしそんな中でも、父の介護をしている自分の存在意義が、ある意味では肯定されているような気もし、充足感が得られたのも事実です。しかしその一方で、僕の精神状態はますます不安定になり、家族のケアの中心が、これまでの僕ではなく父に向かうようになったことにより、母も僕より父に留意するようになってしまったようにも感じられ、僕はしばしば孤立と孤独に苛まれるようになりました。

さらに昨年10月には、やけくそになって暴力を振るった僕に腹を立てた妹が110番通報をし、夜中の11時ごろ警官3人がやって来たことなども重なり、僕の精神生活はほとんど壊滅的状態に向かっていました。

その約3か月後、今年の1月末に、僕の訪問看護も突如として終末を迎えたのです。

(「その3」に続く)

(ももすけ)

6月の花散歩その1(紫陽花とカルガモ)-2025-06-06

6月6日(金)、くわくわ森のヤマユリの開花状況が気になったので、真夏日に迫る中、近場のウォーキングに出かける。この時期、色取り取りのアジサイが見られるので、被写体には事欠かないようである。

ウォーキングを開始すると、近くの花壇ではガクアジサイやヤマアジサイが見頃となり、微妙な色合いと共に素朴な美しさを見せている。見晴らし台に向かうと、この時期珍しく富士山も朧気ながら姿が望める。この姿を捉えたのち、回り道してくわくわ森に向かう。

くわくわ森の南口まで来ると、周辺にガクアジサイが見られ、八重咲きのアジサイダンスパーティーも混じっている。森の散策路に入ると、狙いのヤマユリは蕾のままで、今年は一週間程度開花が遅れているようである。仕方がないので、代わりにオオムラサキシキブやコマツナギ他を撮影したのち、隣の天王森泉公園に向かうことにする。

門前で記帳し奥に進むと、真紅のクレマチス・プリンセスダイアナが多くの花房を付けている。言わずと知れた故ダイアナ王妃に因んで名付けられたようだが、何とも妖艶な色合いをしている。園内の木道を進むと、橋の上から水色のシンワスレナグサが見えたので、手摺の上からこの姿を捉えることにする。最後に可憐なヤマアジサイを撮影したのち、見晴らしの丘を経て元来た俣野公園に戻る。途中のくわきわ森周辺では、艶やかな青紫や赤紫のガクアジサイが咲いており、今回のカバー写真にさせて頂く。

俣野公園に戻ってきたところで、池傍に来ると、ご高齢の男性とすれ違う。立ち話の中で、私より一回り以上年上と分かったが、杖一本で歩かれている。また、嘗ての企業戦士で海外駐在経験もおありだとか。私も、ウォーキングしつつ写真を撮っている話をさせて頂く。お別れの際に、『お気を付けて‼』と言われたので、私自身もそれなりの歳に見られたようである。湖面に目を遣ると、一羽のカルガモが鋭い目付きで動き回っている。さては抱卵中かと裏側に回ってみたところ、葦の間でじっとしている雌が目に留まる。昨年は、池の反対側で抱卵し、無事三羽の雛が孵ったものの、巣立つ前に居なくなってしまったので、今年は何としても巣立ちを見届けたいものである。

★活動量計データ(上り階段数:450, 早歩き歩数:6,424, 総歩数:10,831, 歩行距離:8.5km(本年累計:717.3km), 活動カロリー:845kcal, 一日総消費カロリー:2,489kcal, 脂肪燃焼量:36.9

(クレマチス・プリンセスダイアナ 天王森泉公園 2025-06-6 T.Sさん撮影)

「思い込み 太田道灌」-2025-06-06

伊勢原で太田道灌の墓を見たことがある。

35年前。

息子と大山に行き階段を上りケーブルで阿夫利神社に着いた。

遥かに光る相模湾をながめ下山することになった。

尾根づたいに東に歩いた。山道を蛇行して小一時間、下った。

急に辺りが明るくなり山を下りきった。

大山の麓ということになる。

しばらく平たんな道を歩いた。

左手に大きな墓があり近づくと太田道灌の墓と分かった。「こんな、ひっそりした所に何故ポツンと?」とは思った。

つい最近、川越城のことを知った。太田道灌が築いたそうだ。

太田道灌が江戸城を築いたことは何となく知っていた。

江戸時代に江戸城を築いたのだと思い込んでいた。

調べてみると江戸幕府のできた1600年から150年も前に活躍した武将だと分かった。

150年というと明治維新から現在までの年数だ。

いくつになっても知ることは嬉しい!

(FA)

6月6日

紫陽花が咲き始めた大庭城址公園と引地川親水公園-2025-06-04

6月4日(水)、こども自然公園に続き、引地川親水公園の紫陽花も咲き始めたと思われるので、真夏日に迫る中、3週間振りに訪れることにする。

12:10、大庭城址公園に到着し、緩やかな坂道を上って行くと、通常のキンシバイに混じって、付け睫毛のような長い雄花のものが目に留まる。ネット情報によると、セイヨウキンシバイとか。管理棟を過ぎると、素朴な薄紫色のガクアジサイが花を咲かせており、この姿を捉えたのち、通常のアジサイを撮影するため南口に向かう。途中、ウグイスの鳴き声が間近で聞こえてくるが、少々粘ってもその姿は確認できない。

10分弱で到着すると、ブルーやピンクのアジサイが咲いており、その傍にはフイリガクアジサイもアクセントを添えている。休憩所手前まで来ると、ハギと思しき木が多くの花房を付けており、ネット情報によるとチョウセンハギと言うところか。次にバラ園のレッドクイーン他を撮影したのち、東口から引地川親水公園に下ることにする。東口手前まで来ると、マテバシイが黄緑色の新芽を多数開いている。

蛙が相撲を取る天神橋を渡ると、公園の東側を縁取るようにアジサイが数百メートルも列を成している。現在3分咲き程度だが、十分楽しめる艶やかさで、所々でスマホや一眼デジカメで撮影する姿が見かけられる。この姿を撮影したのち、南の湿地帯に大回りして南口から城址公園に戻ることにする。途中の湿地帯では、柳の枝からホオジロが”チッチチッチ”と鳴く声が聞こえてきたが、枝が邪魔してその姿を捉えられない。結局アングルを変える間に逃げられてしまったが、ウグイスと違って、中々可愛い鳴き声であったと言える。

南口の階段を上り同公園の広場手前まで来ると、ピンクの小花が目に留まる。これまで見かけたことがないが、ネット図鑑によると、オオムラサキシキブの花のようである。広場に立つと、西日が射し先程より若葉の鮮やかさが増したように写るので、再度この姿を撮影することにする。この時間帯では、クスノキやメタセコイアの緑が目立つが、ユリノキも中々新鮮で未だに多くの蕾を付けている。この姿を撮影していると、対潜哨戒機P-1が爆音を残して通過していく。

★活動量計データ(上り階段数:190, 早歩き歩数:7,530, 総歩数:12,336, 歩行距離:9.7km(本年累計:706.3km), 活動カロリー:873kcal, 一日総消費カロリー:2,517kcal, 脂肪燃焼量:40.7g)

(アジサイ 大庭城址公園 2025-06-4 T.Sさん撮影)

紫陽花が咲き始めたこども自然公園(大池公園)-2025-06-01

6月1日(日)、本日は晴天、夏日に迫る中、アジサイの開花状況が気になったので、様子見のため約1ヶ月半振り大池公園を訪れることにする。

12:27、何時もの第二駐車場に到着すると、絶好の行楽日和の休日とあって、略八割方埋まっていたが、何とか車を停めると、トイレの傍に可憐なサルビアホットリップスが花開いている。雑木林の若葉が萌える階段を上り、田圃に向かって下って行くと、未だにエゴノキが白花を咲かせており、有毒な実が成ると、賢いヤマガラだけの貴重な餌となる。中池手前まで来ると、トイレ周辺で青色のアジサイが開花しており、青紫から水色まで様々なグラデーションを見せている。ここから大池を巡り、残る躑躅を撮影したのち、尾根道に入り森林浴を楽しみつつ、活動量を稼ぐことにする。途中、ウグイスの鳴き声が随所で聞こえてくるが、残念ながらその姿は確認できない。桜山に到着すると、丹沢が薄っすらと望めるのみなので、一旦階段を下って広い園内を一周することにする。

途中の花壇では、二色のハナショウブが咲いており、その脇ではカシワバアジサイも白花を咲かせている。ここから、とりでの森に向かうと、絶好の行楽日和とあって、ローラー滑り台は長蛇の列になっており、その隣の広場も多くのテントが並んでいる。この光景を撮影したのち坂道を上って行くと、タイサンボク(モクレン科)が大輪の花を咲かせている。名前からすると中国原産に聞こえるが、ネット情報によると、北米原産で明治期に渡来したとか。ここから尾根道を通って一旦園外に出て、丹沢の眺望を確認したのち、元来た駐車場に戻る。周辺の花壇では、二色のガクアジサイが花開き、桑の実も実っている。

駐車場に戻ってくると、未だ2時間に満たなかったので、駐車場周辺を早歩きすることにする。北側の外れまで来ると、先日知ったアカバナヤマボウシが、多くの花(萼片)を開いている。

★活動量計データ(上り階段数:209, 早歩き歩数:5,338, 総歩数:10,826, 歩行距離:8.5km(本年累計:694.4km), 活動カロリー:772kcal, 一日総消費カロリー:2,420kcal, 脂肪燃焼量:35.2g)

(サルビアホットリップス 大池公園 2025-06-1 T.Sさん撮影)

「訪問看護で経験したこと」その1-2026-06-1

約5年前、当ひろばに、「クリニックからの訪問看護が順調に滑り出しました」という記事を投稿させて頂きました。しかしその後、このクリニックの主治医とうまく行かなくなり、クリニックを変え、この新しいクリニックの主治医から紹介された別のステーションから新たに訪問看護を受けるようになりました。ところが数か月前、この訪問看護も突如としてショッキングな終末を迎えてしまいました。現在、訪問看護は受けておりません。訪問看護というと、やさしい看護師さんがきちんきちんと訪問してくれて、大変ポジティブな効果がもたらされるもの、というイメージもあるかと思いますが、必ずしもそうではないこともある、という現実の体験談を、一当事者の目線から報告させていただければと思います。

この新たな訪問看護ステーションとの出会いは、約2年前の5月、クリニックの面談室を訪れたステーションの所長さんという方と初顔合わせをした時でした。いま思うのは、第一印象というのは大切だな、ということです。この所長さんに対する僕の第一印象は、目つきが険しく、むしろ怖いくらいで、こちらもとても緊張していたのを記憶しています。正直、出会えたことが余り嬉しくなかった。ひょっとしたら、向こうも僕に対して同様の思いを抱いていたのかもしれません。

それから後、ともかくこのステーションの訪問看護が始まりました。初日、訪問に来られたこの所長さんともう1人の看護師さんを玄関先で出迎えた僕は、緊張の面持ちで第一声、「うち、分かりましたか?」と尋ねてみました。すると所長さんは「ハイ分かりました」と、まるで「ここに来ているのだから分かったに決まってるでしょ」とでも言うかのような嘲笑交じりに答えたように僕には感じられ、このひと言で、僕の緊張は一気に高まりました。

しかしその後、この看護師さんたちは毎週訪問してくれて、僕も不思議なくらい体調の悪い波が重なることも少なく、だんだん緊張もしないで済むようになり、初めは母に同伴してもらっていたのが1人で受けられるようになり、訪問看護は順調に進んでいた(ような気がしていました)。しかし、いま思うと、これもかなり無理をしていたのかもしれません。

訪問看護が始まり、この看護師さんたちがおっしゃることに、「おや?」と疑問を抱かざる得なくなったのは、その同じ年の秋ごろでした。

(「その2」に続く)

(ももすけ)

梅雨入前の茅ヶ崎里山公園(紫陽花と秋桜と揚羽蝶)-2026-05-26

5月26日(月)、本日は曇り空ながら降雨は無いようなので、アジサイの様子見のため、約4週間振りに茅ヶ崎里山公園を訪れることにする。

12:38、茅ヶ崎里山公園北駐車場に車を停めると、大山から丹沢の山並はクリアーにみえるものの、富士山は完全に雲間に隠れてしまっている。先日の菜の花畑は、疎らなコスモス畑に変り、モンシロチョウが数羽飛び交っていたが、突如中形のアゲハチョウが飛来したので、暫しその姿を追うことにする。次に畑のジャガイモの花を撮影したのち、大通りを進むと、数m程の高さの木に桑の実がたわわに生っている。ふと、同郷の詩人・三木露風が詠んだ”赤とんぼ”の歌詞『山の畑の 桑の実を・・・』が思い浮かんだが、流石に子供の頃に食べた味は思いだせない。ここからカタバミの花を撮りつつ、芹沢の池に向かうと、目の前の道で赤トンボならぬ黄トンボが翅を休めている。姿からすると、前回見かけた”キイロサナエ”のようである。谷の家に入ると、係の方が大勢で打ち合わせ中だったので、素通りして湘南の丘に向かうことにする。丘の上に立つと、富士山は隠れたままだが、丹沢の稜線はくっきりと望める。周辺を巡ると、先日お会いした女性の方から教えて頂いた”赤花ヤマボウシ”が目に留まる。ここから多目的広場に大回りして、一旦元来た駐車場に戻る。途中の道路脇ではガクアジサイが咲き始め、畑の隅ではアジサイが色付き始めている。また、ソフトボール大のアーティチョークの蕾も膨らんでおり、フランス料理として食用に供されなければ、鮮やかな紫色の花を咲かせることになる。

駐車場まで戻ってきたところで未だ7000歩弱だったので、更に園内を半周することにする。途中の農家の生垣には、ユスラウメが真っ赤な実を付けており、子供の頃食べた甘酸っぱい味を思い出す。西側の樹林帯を抜けると展望が開け、大山の上空を対潜哨戒機P-1が悠然と旋回していく。

★活動量計データ(上り階段数:240, 早歩き歩数:7,579, 総歩数:11,800, 歩行距離:9.3km(本年累計:666.4km), 活動カロリー:904kcal, 一日総消費カロリー:2,552kcal, 脂肪燃焼量:42.8g)

(アジサイ 茅ヶ崎里山公園 2025-05-26 T.Sさん撮影)

5月の花散歩その4(金宝樹/薔薇/紫陽花/山法師と河原鶸)-2025-05-25

5月24日(金)、今にも雨が降り出しそうな中、傘を持たずに近場のウォーキングに出かける。この時期キンポウジュ(ブラシノキ)やバラが艶やかな姿を見せ、様々な色合いのアジサイが咲き始める時期になったので、被写体には事欠かないようである。

ウォーキングを開始すると、近くの公園ではキンポウジュが二度目の満開を迎え、艶やかな姿を見せている。ピンクのタニウツギを撮りつつ俣野公園に向かうと、突然目の前にカワラヒワが舞い降りてきたが、姿を追うと直ぐに隠れてしまう。霊園に入ると、様々な色合いのバラが咲き乱れ、壮観と言う他ない。最後に黄色のバラ(月光)を撮影して、第二のブラシノキが咲く公園に向かう。

公園の手前まで来ると、ガクアジサイが様々な色合いの花を咲かせている。この姿を捉えたのち、ブラシノキを覗いてみると、やや色褪せているものの、新しい花芽も開き始めている。ここで高齢の女性と目が合い、『初めて見かけますが、何という花ですか?」と訊かれたので、「”ブラシノキ”と言う名で、オーストラリア原産です。また、雄蕊の先が金色をしているので、日本名で金宝樹とも言います。」とお答えする。次に先程撮影したばかりの”ガクアジサイ”をお見せすると、『美しいですね!』と褒めて下さる。花がお好きな方のようで、嘗て丹沢で見かけた”ヤマボウシ”を始め、咲き終わった”ハナミズキ”の由来や、有毒の”ナガミヒナゲシ”にまで話が及ぶ。20分程の長話になったであろうか、最後に第二のブラシノキの開花場所をお伝えしてお別れする。ここから様々なアジサイを撮りつつウォーキングを続け、活動量を稼ぐことにする。途中、僅か4~5㎝の”ヤマアジサイ”が豊かな色彩を見せていたので、今回のカバー写真にさせて頂く。その先では、先程の方が仰った通りピンクのヤマボウシも見られたが、ネット情報によると、園芸種の”アカバナヤマボウシ”と言うところか。

★活動量計データ(上り階段数:20, 早歩き歩数:6,922, 総歩数:11,313, 歩行距離:8.9km(本年累計:654.9km), 活動カロリー:867kcal, 一日総消費カロリー:2,515kcal, 脂肪燃焼量:42.3

(カワラヒワ 俣野公園 2025-05-25 T.Sさん撮影)

「らっきょう」-2025-05-22

琥珀色に漬かった、らっきょうがある。

8年前に、私が漬けたものだ。

家族が毎週木曜日か金曜日に届けてくれる<ひきわり納豆>と一緒に持って来てもらった。

小さな容器に入れて。

一度目は無事、検問を通過した。

二度目は優しい相談員の「今回限りね」の言葉があった。

賞味期限の明記されたものでないと持ち込み禁止。手作りは駄目!

蓋を開けると、独特な、お酢とらっきょうの匂い。少し筋ばっていたが柔らかい。

脳出血、直前に漬けたと思うと感無量だった!

(秋野文子)

梅雨入り前の新林公園と遊行寺(芍薬/柘榴/紫陽花/花菖蒲)-2025-05-20

5月20日(火)、真夏日に迫る中、日差しを避けて約1ヶ月振りに新林公園に出かける。また帰路は、芍薬が見頃の筈の遊行寺にも立ち寄ることにする。

12:25、無料駐車場に車を停めると、先ずウツギの小木が多くの白花を咲かせている。湿地帯を抜けて、先日オシドリを見かけた大池に向かうと、ハコネウツギが紅白の花々を付けている。この花は咲き始めは白いが、徐々に赤くなり、散り際は濃赤色となるのが面白い所か。ただ、方々でカラスが見られ、繁殖期とあってか警戒の奇声を発しており、何とも不気味である。大池に到着すると、オシドリは見られず、アオサギの天下となっている。ここから古民家に戻り、母屋の裏口から、ミニハイキングを開始することにする。

階段を上りエゴノキが残る尾根道を進むと、ヤマユリの蕾の傍で多くの白花を付けた植物が目に留まる。葉がヤマユリに似ているので、ユリ科の”オオアマドコロ”と思われる。ここからアップダウンの続く尾根道を10分ほど進むと、展望台に辿り着く。気温が上昇したせいで、江の島や烏帽子岩は何とか見えるものの、背後の箱根連山は完全に隠れてしまっている。それでも尾根道にはイモカタバミやムラサキカタバミが可憐な姿を見せている。ここから階段を下って再度大池を覗いてみたところ、アオサギが三羽に増え、正にアオサギのコロニーと化している。最後に湿生植物区を経て駐車場に戻ろうとしたところ、代掻きの終わった泥田にアゲハチョウが舞い降りてくる。暫くするともう一羽のアゲハチョウもやって来て、睨めっことなる。考えてみれば、最初に飛来した蝶より一回り小さく翅も一部が欠けているので、雄のようである。この姿を順次追ったのち駐車場に戻り、次の目的地・遊行寺に向かうことにする。

裏道を通って遊行寺に到着すると、樹齢700年とも言われる大銀杏が、多くの若葉を付けている。寺務所前の花壇に到着すると、昨日の風雨に晒されたせいか、芍薬の幹は倒れてしまっているものの、健気に色取り取りの花を咲かせている。余談ではあるが、芍薬は古来中国から漢方薬として渡来し、”芍薬甘草湯”の名で足攣りの特効薬としても利用されているが、私の経験からすると、常用すると足の筋肉痛に見舞われるので、頓服薬としてのみ使用すべきである。

放生池を巡り本堂傍まで来ると、ザクロやアジサイが咲き始めており、梅雨の季節を実感できる。この姿を捉えたのち、奥の宇賀神社に向かうと、池傍で様々な色合いの花菖蒲が大輪の咲を咲かせている。最後に、本堂前で参拝して元来た俣野公園に戻る。

★活動量計データ(上り階段数:660, 早歩き歩数:2,725, 総歩数:8,653, 歩行距離:6.8km(本年累計:632.7km), 活動カロリー:719kcal, 一日総消費カロリー:2,367kcal, 脂肪燃焼量:30.8g)

(ハコネウツギ 新林公園 2025-05-20 T.Sさん撮影)

5月の花散歩その3(金宝樹と薔薇と四十雀)-2025-05-18

5月18日(日)、本日は季節外れの夏日だが、キンポウジュが見頃を迎える時期になったので、2日振りに近場のウォーキングに出かける。この時期、天王森泉公園では、薄青色のワスレナグサが咲き始め、嘗て濃青色の品種を見かけた中国青海省日月山(標高3650m)を思い出す。

ウォーキングを開始すると、近くの公園でキンポウジュが、真紅のブラシを100本近くも咲かせている。何とも壮観だが、オーストラリア原産で、日本の寒さにもよく馴染み、冬場に花を咲かせることもある。次に別の公園でもキンポウジュを撮影したのち、霊園を通過すると、色取り取りのバラが見頃を向かえており、墓参者がその前で記念撮影をしている。ここから近道をしてくわくわ森に向かうと、遊歩道をエゴノキの落花が覆い、これからヤマガラの好物の実を多数付けることになる。見晴らしの丘に向かうとヤマボウシが真っ白な萼片を開いており、嘗て行き交った高齢の女性の方から、植物名を訊かれたのを思い出す。階段を下って行くと、桜の小木にシジュウカラが留っており、ズームアップすると毛虫を銜えていることが分かる。近くに巣箱があるので、雛の餌と言うところか。ここから、天王森泉公園に向かう。

天王森泉公園の門を潜り、奥の湧水池に進むと、ユキノシタの近くで薄青色のワスレナグサが咲き始めている。余談ではあるが、2003年に中国青海省日月山にて撮影した高山種(No.50)と比較してみると、色の濃さの違いは一目瞭然であり、これには紫外線量が関係していると考えられる。最後に近くの田圃に残るレンゲを撮影したのち、くわくわ森を経て元来た俣野公園に戻る。所が、階段を上り始めた途端、オオスズメバチが近寄ってきたので、災難を避けるため後ずさりして別のルートを取ることにする。考えて見れば、オオスズメバチに遭遇するのは二回連続であり、人の汗を感知して近寄ってきた可能性大である。何れにせよ、相手を刺激せずに立ち去るのが肝要と言うところか。

★活動量計データ(上り階段数:300, 早歩き歩数:7,666, 総歩数:11,863, 歩行距離:9.3km(本年累計:624.6km), 活動カロリー:868kcal, 一日総消費カロリー:2,516kcal, 脂肪燃焼量:41.5

(キンポウジュ 近くの公園 2025-05-18 T.Sさん撮影)

新緑の大庭城址公園と引地川親水公園(薔薇と小啄木鳥と柄長)-2025-05-14

5月14日(水)、夏日に迫る中、新緑の大庭城址公園と引地川親水公園を、約一ヶ月半振りに訪れることにする。最近は若葉に隠れているせいか、野鳥達を見かけていないが、出来れば可憐な小鳥達を写真に収めたいものである。

藤沢バイパスを通って大庭城址公園手前まで来ると、雪を被った富士山が垣間見えたが、同公園からは展望が効かないので、引地川対岸の大庭神社上の公園から、春霞に覆われる前にその姿を捉えることにする。

12:10、大庭城址公園に到着し、緩やかな坂道を上って行くと、未だにボケが艶やかな花を咲かせており、これが見納めになりそうである。管理事務棟の先では、薄紫色のガクアジサイが開き始めており、季節の移ろいを実感できる。坂道を上りきると、広場中央の大木が目の覚めるよう色合いを見せており、その下で遠足中の小学生が走り回っている。中でも、ユリノキ(モクレン科)が若葉の間からの可憐な花を咲かせており、名前とは違ってチューリップのような姿をしている。ここから南口に回ると、大木の上からから二匹のタイワンリスが下りて来て、地面を走り回っている。この姿を捉えたのち、バラ園に回ると、その周辺で赤褐色のノムラカエデと緑の若葉が美しいコントラストを見せている。更に、紅白に色付くハコネウツギを撮影していたところ、背後から蜂の羽音が聞こえてきたので、振り向くと何とオオスズメバチが耳元に迫っている。これに刺されては堪らないので、そっと後ずさりしたものの、暫くあとを追ってくる。何とか逃げ切れたところで、バラ園に回ると、赤色系(ノックアウト/ウインザーカナダ/パパメイアン)が艶やかな色合いを見せており、この姿を捉えたのち東口に向かう。途中の細道では、白色のウツギやガマズミの花々他、真っ白な萼片のヤマボウシが青空に映えている。ここから東口を下って、引地川親水公園を通り抜け、富士山の展望台(稲荷の森)を目指す。

展望台に到着すると、西の空に残雪の富士山が霞んで見え、北西方向には丹沢の山並も望める。ここから、階段を下って引地川親水公園を巡ると、中州が無くなった引地川では水鳥は見られないものの、湿地帯の木道上でシオカラトンボやキタテハが春を謳歌している。更に南の湿地帯を抜けて、南口から大庭城址公園に戻ることにする。

同公園の広場まで戻ってくると、西日が射し先程より若葉の立体感や鮮やかさが増したように写るので、再度この姿を撮影することにする。この時間帯では、特にクスノキが目立つので、この姿を順次撮影していたところ、若葉の中を飛び交う小鳥が目に留まる。中々じっとしてくれないが、長い尾の特徴からエナガと分かる。暫くすると、縞模様の鳥も飛来する。ズームアップすると、目の後ろに赤い斑点があることから、コゲラの雄のようである。その上空を、長い飛行機雲を引きつつジェット機が通過していく。この姿からすると、長らく搭乗していない国際線のようである。

★活動量計データ(上り階段数:410, 早歩き歩数:6,914, 総歩数:12,033, 歩行距離:9.5km(本年累計:608.5km), 活動カロリー:881kcal, 一日総消費カロリー:2,529kcal, 脂肪燃焼量:41.6g)

(ウインザーカナダ 大庭城址公園 2025-05-14 T.Sさん撮影)

5月の花散歩その2(四十雀と薔薇)-2025-05-12

5月12日(月)、黒雲が出現する中、”曇”の天気予報を信じて、2日振りに近場のウォーキングに出かける。この時期霊園では様々な色合いのバラが咲き乱れ、訪問者を楽しませている。

ウォーキングを開始すると、小さな花壇を真紅のナデシコが覆っており、その隣には薄紫色のフウリンソウ(カンパニュラ)が大輪の花を咲かせている。ネット情報によると、ヨーロッパの自生種で、ホタルブクロに近い品種とか。次に小さな公園を巡ると、亜熱帯性のブーゲンビリアやキンポウジュ(ブラシノキ)が咲き始めており、これから楽しめそうである。ここから俣野公園の池に向かうと、キショウブに混じって、紫色のカキツバタが咲いている。この姿を捉えたのち、活動量を稼ぐため、福泉禅寺に向かうと、僅か数m先の木々の中からウグイスの鳴き声が聞こえてくる。そこで、今年始めてその姿を捉えようと、目を凝らして探したものの、忍者とも言えるウグイスは容易に姿を現さない。2~3分経ったところで立ち去ろうとしたところ、一羽の鳥が飛び出してきたので、強引にシャッターを切ったところ、写っていたのは何とシジュウカラアである。ウグイスの囀りに対して、ガビチョウが呼応するシーンは見られるが、シジュウカラとの混群は今回が初めてとなる。何れにせよ、シジュウカラは鳥語を駆使して、カラ類を始め、様々な野鳥とコミュニケーションを取っているようである。電線の上では、スズメの集団に一羽のシジュウカラが混じっている。

霊園まで戻って来ると、池中でスイレンが咲き始め、園内では赤色系のバラ(ベテランズオーナー,パパメイアン,ラセピリアーナ)に混じって、薄紫色のブルームーンや黄色の月光が存在感を発揮しており、墓参客も歓声を発しつつスマホに収めている。また、方々で白色のエゴノキの花が咲き乱れ、秋以降のヤマガラとの再会が楽しみである。

★活動量計データ(上り階段数:30, 早歩き歩数:5,817, 総歩数:9,365, 歩行距離:7.3km(本年累計:597.5km), 活動カロリー:808kcal, 一日総消費カロリー:2,456kcal, 脂肪燃焼量:37.1g)

(バラ月光 近くの霊園 2025-05-12 T.Sさん撮影)

新緑の舞岡公園(五月人形と青鷺)-2025-05-08

5月8日(木)、未だ残る鯉のぼりと五月人形を求めて、約二カ月半ぶりに新緑の舞岡公園に出かける。この時期、若葉が萌え、散策時に森林浴も楽しめるメリットもある。

12:14、舞岡公園駐車場を後にし陸橋傍まで来ると、その脇で白色のテリハノイバラがひっそりと咲いており、陸橋脇にはイロハモミジが真っ赤な種を多数付けている。この姿を撮影したのちもみじ休憩所に向かう。もみじ休憩所に到着すると、赤褐色のノムラカエデが存在感を発揮し、新緑のイロハモミジと美しいコントラストを見せており、その傍には紅白のハコネウツギも花開いている。次に東門から園内に入り、階段を下って田圃に出ると、一部は代掻きが終わっており、その周辺をシオカラトンボが飛び交っている。この姿を撮影したのち、畦道を伝って小谷戸の里に向かう。

小谷戸の里の門を潜ると、予想通り鯉のぼりが残っており、風に泳いでいる。先日の茅ヶ崎里山公園程壮大ではないが、これが本来の姿と言える。母屋に入ると、五月人形と共に”かぶと”の掛け軸も飾られており、実際に鹿の角を付けた”かぶと”も置かれている。座敷に上がってこの姿を捉え、裏庭のコデマリ他を撮影したのち瓜久保に向かう。

瓜久保手前まで来ると、叢にタツナミソウが面白い姿を見せている。入口のシランを撮影したのち奥に向かうと、新緑の若葉が西日を受けて目の覚めるよう色合いを見せている。この姿を捉えていたところ、アオキの若葉にコミスジが飛来する。ここから、階段を上ってみずき休憩所に向かい、上倉田方面から丹沢の山並を捉えたのち、元来た駐車場に戻る。

途中、さくらなみ池を覗いてみたところ、カワセミの姿は見られないものの、突然アオサギが飛来する。暫く観察していると、水面に嘴を突っ込んだ瞬間、その先に獲物を銜えている。正に手練の早業であり、160倍にズームアップすると、獲物がアメリカザリガニと判別でき、意外や益鳥であることが分かる。嘗て、天王森泉公園のYさんから、カワセミがアメリカザリガニを捕食する姿を目撃された話を伺ったことがあるが、私自身は小魚しか見かけたことがなく、カワセミにとっては大き過ぎる獲物のように思える。次に、もみじ休憩所まで戻ってくると、柵の上のタイワンリスと鉢合わせになり、その姿を追うと、その背後でノムラカエデとイロハモミジが西日に映えている。

★活動量計データ(上り階段数:360, 早歩き歩数:5,268, 総歩数:10,656, 歩行距離:8.4km(本年累計:582.3km), 活動カロリー:835kcal, 一日総消費カロリー:2,483kcal, 脂肪燃焼量:38.7g)

(鯉のぼり 舞岡公園 2025-05-8 T.Sさん撮影)

「春もみじ」-2025-05-03

ホームの庭、一角に去年は気づかなかった場所がある。

赤い春もみじが新緑の中、足元に紫の菖蒲か咲いている。

私が気づかなかっただけで、去年もあったに違いない。

ゴールデンウィークはブラックウイーク、施設では人手不足だ。

自分で気晴らしの方法を工夫しなければならない。

私は俳句に逃げる。

あやめ咲き

新緑 映えて

春もみじ

(秋野文子,5月8日)

5月の花散歩その1(見納めの笹葉銀蘭と蛍葛)-2025-05-03

5月3日(土)憲法記念日、本日は快晴、先日のくわくわ森のササバギンランが気になったので、強烈な紫外線が降り注ぐなか、一週間振りに出かけることにする。

ウォーキングを開始すると、小さな花壇に紅白のジギタリスが多くの花房を付けており、その隣には色取り取りのナデシコが一面を覆っている。この時期、花壇には無くてはならない品種と言えようか。ここから近道をして、くわくわ森に向かう。

くわくわ森の南口に到着し、散策路を進むと、前回同様エビネが面白い姿を見せている。この花を撮影したのち散策路を進むと、先日Fさんに教えて頂いた場所に、一株のササバギンランが残っており、未だに元気な姿を見せている。その隣には一株のキンランが見られ、ギンランの三倍位の高さであることが分かる。ただ、キンランは色が薄くなり、これが見納めと言うところか。この姿を捉えたのち、溝傍のギンランを覗いてみると、その葉すら確認できない。盗掘に会わなかったことを願うばかりである。

天王森泉公園に近づくと、やや強い風を受けて鯉のぼりが勢い良く泳いでいる。奥の花壇に向かうと、ミヤコワスレを始め色取り取りの花々が咲き乱れ、可憐な青色のルリソウも咲いている。最後に面白い恰好をしたタツナミソウを撮影して同公園を離れ、境川遊水地公園に大回りして元来た俣野公園に戻る。俣野ビオトープでは、アオサギがのんびりと羽繕いをしている。

霊園まで戻って来ると、真紅のバラ(ベテランズオーナー)が大輪の花を咲かせ、奥の花壇では黒バラ(パパメイアン)が花開いている。だが、この色合いをコンデジで再現するのは困難なので、PCに取り込んだのち、画像ソフトで補正することにする。改めてスマホで確認すると、赤色の燻み度合いが、旨く再現されているように見える。その傍では、エゴノキが白色の花を咲かせており、青空に映えている。秋には有毒成分サポニンを含む実が鈴なりとなり、冬場のヤマガラの貴重な餌となるのは言うまでもない。

バス停付近まで戻ってくると、小さな花壇に可憐なスズランが咲いている。当然園芸種だが、花芽の位置が枝葉より高いので、ドイツスズランのようである。末端まで来ると、先日咄嗟に名前が出てこなかったホタルカズラが、未だに真っ青な花を咲かせており、その傍に”ホタルカズラ”と書かれた竹べらが新たに刺されている。当日お会いした高齢の女性の方が動いて下さった結果と考えられ、優しい心遣いに感謝感激である。

★活動量計データ(上り階段数:110, 早歩き歩数:8,250, 総歩数:13,607, 歩行距離:10.7km(本年累計:561.0km), 活動カロリー:840kcal, 一日総消費カロリー:2,488kcal, 脂肪燃焼量:42.3g)

(ササバギンラン くわくわ森 2025-05-3 T.Sさん撮影)

茅ヶ崎里山公園の鯉のぼりと五月人形-2025-04-30

4月30日(水)、本日は快晴、この時期には珍しく富士も姿を見せているので、鯉のぼり撮影も兼ねて約3週間振りに茅ヶ崎里山公園を訪れることにする。

12:15、茅ヶ崎里山公園北駐車場に車を停め、早速富士山の雄姿を撮影するため、手前の電線を避けて田圃に向かう。やはり気温が上昇したせいでやや霞んでいるものの、雲一つない姿を見せており、この時期珍しい光景と言えようか。近くの畑では、遅咲きのナノハナが満開を迎え、モンシロチョウやミツバチがその上を飛び交っている。ここから、谷の家に向かうと、途中の湿地帯でアオサギが獲物を漁っている。暫く観察していると、早速嘴の先に何か銜えたようだが、ズームアップして獲物を確認しようとしたところ、芹沢の池方向に飛び去ってしまう。

谷の家の門を潜ると、小形の鯉のぼりが10匹程並んでおり、ロープに絡まった鯉を係の方が竿で戻されている。母屋に入ると、床の間に五月人形と鯉のぼりが飾られており、その前で母子が何やらお喋り中である。私も座敷に上がり床の間に近づくと、早速場所を譲って下さったので、お礼の序に「何歳ですか?」と伺うと、『2歳半です』と仰る。私も「可愛い盛りですね!」とお答えすると、笑っていらっしゃる。母屋を出ると、小さな花壇に艶やかなアヤメが咲いており、その奥の林にはフジやミズキが青空に映えている。ここから階段を上って、鯉のぼりの名所”中ノ谷池”に向かう。

池に到着すると、その両端に渡された4本のワイヤーに、200匹程もの鯉のぼりが吊るされており、生憎の微風で元気に泳ぐ姿は捉えられなかったものの、中々壮観である。対岸でも多くの人々がカメラを向けており、帰路別のアングルで撮影することにする。ここから緩やかな坂道を上って湘南の丘に立つと、富士山はやや霞が増したように見えるものの、オートフォーカスが効かない程ではない。更に西側の樹林帯を巡ると、ニセアカシアやミズキが多くの白花を付けている。ここから芹沢の池を経て、鯉のぼりの絶景ポイントに向かう。

ナノハナ畑の階段を下って行くと、多くの鯉のぼりが間近に見られ、その中から微風に泳ぐ姿をカバー写真にさせて頂く。花の終わった梅園に立ち寄ると、サバシコウが赤みがかった実を付けており、アオスジアゲハも周辺を飛び回っている。ガマズミの傍まで来ると、これまで見かけたことがない中形のトンボが目に留まる。ネット情報によると”キイロサナエ”のようで、絶滅危惧種に指定されているとか。ここから里の家を経て一旦駐車場に戻り、更に公園を半周することにする。

西の樹林帯で森林浴を楽しんだのち、芹沢の池に立ち寄ると、コガモが未だに杭の上で日向ぼっこをしている。暫く観察していると、近寄ってきた雌を雄が追い払うシーンに出くわす。考えてみれば、北国に帰ったのち産卵⇒子育てとなるので、既にペアは決まっており、離れ雌は追い払われる運命にあるようで、自然の摂理とも言えそうである。

★活動量計データ(上り階段数:260, 早歩き歩数:7,077, 総歩数:12,236, 歩行距離:9.6km(本年累計:548.3km), 活動カロリー:865kcal, 一日総消費カロリー:2,513kcal, 脂肪燃焼量:41.7g)

(富士山 茅ヶ崎里山公園 2025-04-30 T.Sさん撮影)

「夏も近づく八十八夜」-2025-04-27

施設の窓からも新緑が映えている。

菖蒲が咲き端午の節句も、もうすぐ。

柏餅を作った話や白味噌あんが好きと言う話も出た。

和菓子の柏餅は、相当に高いそうだ。

静岡では茶畑で茶摘みが行われる。

今では機械での作業になっている。

昔、中学の周りの茶畑では、ほんとうに茶摘みが行われていた。

農休みがあり1週間、学校は休みだったりした。

手遊び「夏も近づく八十八夜 トントン」を、ぜひとも皆で、やりたいと思う。

(秋野文子)

4月の花散歩その3(石楠花/躑躅/藤/海老根/笹葉銀蘭/金蘭/銀蘭他)-2025-04-26

4月26日(土)、先日のまさかりが淵に続き、くわくわ森のギンランが気になったので、曇天の中出かけることにする。

先ず、俣野公園に入ると、ピンクや深紅のシャクナゲが咲き始め、艶やかな姿を見せている。池傍に近づくと、深紅のツツジが水面に写り、キショウブも開花している。ここで深紅のツツジを撮影したのち霊園に入ると、真紅のバラ(ベテランズオーナー)が咲き始めている。次に赤色のハナミズキを撮影していたところ、霊園の隅から”カリカリ”と妙な鳴き声が聞こえてくる。そっと近づくと、何とタイワンリスが枝の上で叫んでいる。この姿を撮影したのち、近道をしてくわくわ森に向かう。

くわくわ森の南口に到着し、散策路を進むと、叢にエビネが面白い姿を見せている。この花を撮影したのち北口に進むと、カマツカが可憐な白花を咲かせているものの、肝心のギンランは見つからない。結局北口迄進みUターンして、目を皿のようにして探したものの、残念ながらその姿を確認できない。諦めかけていたところ、銀髪の美女の方にお会いし、御親切にも開花場所を案内頂くと、昨年とは違った所で二輪のギンランがひっそりと咲いている。この方ら、『ササバギンランでしょうか?』と聞かれたので、野生植物に詳しいAさんからの受け売りで、「葉幅が笹のように狭いので、その通りだと思います!」とお答えする。聞けば、天王森泉公園で永年ボランティア活動されてきたFさん仰る方で、実に動植物に詳しく鳥語の話を含めて20分以上の立ち話となる。

別のスタッフが来られたところで、このササバギンランを何時ものコンデジで撮影させて頂くと、Fさんはどこからともなく500㎜超望遠レンズを装着したNikon製一眼デジカメを持ち込まれ、手持ちで連写されたばかりの画像を見せて下さる。構えも堂に入っており、得られた画像も実にシャープで、正にセミプロ級の腕前である。その後、珍しいイヌザクラをご案内頂いたところで、お礼を言ってお別れする。私もじっくりとササバギンランを撮影したのち階段を下って行くと、別のスタッフの方と野草をチェックされていたので、もう一方のギンランの群生地をお聞きすると、御親切にもそこに案内して下さる。葉幅が先程のササバギンランより広く、花芽も葉と略同位置なので、Fさんが仰った通りギンランのようである。 天王森泉公園に近づくと、やや強い風を受けて鯉のぼりが勢い良く泳いでいる。この姿を捉えたのち奥の花壇に向かうと、様々な花が咲き乱れ、サクラソウも新たに薄桃色の花を咲かせている。最後に、青紫色のルリジサを撮影して同公園を離れ、境川遊水地公園の大回りして元来た俣野公園に戻る。下飯田ビオトープではフジが満開を迎え、見事な姿を見せている。

★活動量計データ(上り階段数:80, 早歩き歩数:6,629, 総歩数:10,678, 歩行距離:8.4km(本年累計:527.9km), 活動カロリー:858kcal, 一日総消費カロリー:2,506kcal, 脂肪燃焼量:42.6g)

(ギンラン くわくわ森 2025-04-26 T.Sさん撮影)

まさかりが淵市民の森の金蘭&銀蘭と囀る目白-2025-04-24

4月24日(木)、最近の気温急上昇により、まさかりが淵市民の森でもキンランが見頃となり、ギンランも咲き始めている筈なので、約3週間振りに同公園に出かけることにする。

戸塚西公園を過ぎ、まさかりが淵に近づくと、フジの花の香が漂ってくる。先ずこの姿を捉えたのち、まさかりが淵の階段を上りギンランの群生地に向かうと、今年は周囲のロープが撤去され、踏み荒らされてしまう可能性大である。改めて見まわすと、数輪が可憐な姿を見せており、花を傷つけないよう慎重に撮影する。数分で撮り終えたのち、坂道を上ってキンランの群生地に進むと、狙い通り叢の中に多くのキンランが満開となっている。光が射すと更に輝きを増すのだが、曇り空の中でも存在感十分である。周辺の遊歩道にはヤエザクラの落花が覆い、ウツギの白花も咲き始めており、季節の移ろいを実感できる。ここから一旦下って滝周辺を撮影したのち、カワセミを求めて宇田川を遡ることにする。

カワセミに出会えないまま汲沢御所水公園まで来ると、躑躅が満開になっており、この姿を捉えたのち奥に向かうと、ミズキの天辺に小鳥が飛来する。間もなくすると、美しい声で囀り初め、まるで歌っているかのように変化に富んでいる。当然、ウグイスやガビチョウの鳴き声ではないので、取り敢えず撮影して帰宅後種類を判別することにする。ここから、深谷通信隊グランドを経由して元来た俣野公園に戻る。途中の草地から、雉の鳴き声が聞こえてきたので、その方角に向かうと急に鳴き止み、気配を消してしまう。ウグイス同様、正に忍者であるので、私も深追いしないことにする。

俣野公園まで戻ってくると、花壇の一角に月下美人が大輪の花を咲かせている。この姿をカメラに収めていたところ、高齢の女性お二人が近寄って来られたので、撮ったばかりの画像をお見せすると、『まあ綺麗‼ 私が育てた花も撮って下さい。』と仰る。見ると真っ赤なアマリリスが大輪の花を付けており、中々の力作である。早速撮影した画像をお見せすると、感激して頂いたので、お礼を言ってお別れする。バス停付近まで来ると、小さな花壇にシランを始め色取り取りの花が咲いている。これらの花々を撮影後、真っ青なホタルカズラに近づいたところ、高齢の女性がこの花にじっと見入っていらっしゃる。私も順光でこの姿を捉えようとそちらに回ったところ、突然この方から花の名を聞かれたものの、咄嗟のことで花の名が出てこなくなる。そこで、本日撮影した画像をお見せしつつ、花談義が始まる。結局、ホタルカズラの名前は思いだせなかったが、お礼を言ってお別れする。

帰宅後、先程の饒舌な野鳥を画像ソフトで補正したところ、メジロと判明する。これまで何度も写真に収めてきたが、こんなに見事な囀りを聞いたのは今回が初めてである。なお、鳥語研究で知られる東大准教授・鈴木 俊貴さんの解説は、当初半信半疑であったが、今回のような囀りを聞くと、メジロが鳥語でコミュニケーションを取りつつシジュウカラ/エナガ他と混群し、共存共栄を図っているのが事実のように思えてくる。

★活動量計データ(上り階段数:270, 早歩き歩数:9,256, 総歩数:13,523, 歩行距離:10.6km(本年累計:518.2km), 活動カロリー:870kcal, 一日総消費カロリー:2,518kcal, 脂肪燃焼量:48.6g)

(キンラン まさかりが淵 2025-04-24 T.Sさん撮影)

春爛漫の新林公園と遊行寺ー2025ー04ー21

4月21日(月)、前回新林公園でお会いした女性の方から、自生するクマガイソウの情報を得たので、夏日のような暑さの中、約一ヶ月振りに同公園を訪れることにする。また帰路はボタンが満開の遊行寺にも立ち寄ることにする。

12:00、無料駐車場に到着すと、絶好の行楽日和とあって、満杯状態である。それでも暫く待っていると空きが出たので、ここに車を停め、濃厚な香りが漂う藤棚を抜けて尾根道の上り口に向かう。階段手前まで来ると、紅白の絞りのツバキが未だに咲いており、この姿を捉えたのち階段を上り、アップダウンが続く尾根道を通ってクマガイソウの群生地に向かう。

十数分で群生地に到着すると、竹垣で囲われた一角に三輪のクマガイソウがひっそりと咲いている。実に奇妙な姿をしているが、ネット情報によると、日本最大の野生ランで、源平合戦で活躍した熊谷直実が身に着けた母衣に因んで、名付けられたとか。また、この名を世に知らしめたのは、かの牧野富太郎博士とか。ただ、辺りを見回してもこの三輪のみなので、一旦展望台から富士や箱根連山を撮影したのち、じっくりと腰を据えて別のクマガイソウを探すことにする。その結果、新たに一輪が見つかったので、ズームアップした一枚を今回のカバー写真にさせて頂く。ここから一旦湿地帯に下り、前回オシドリを見かけた大池を覗いてみたものの、アオサギしか見られないので、この姿を捉えたのち西の展望台に向かうことにする。展望台に辿り着くと、タイワンリスとの鉢合わせになったが、丹沢の山並が一望できるものの、富士山は霞みが深まり焦点が定まらない。仕方がないので駐車場に戻り、次の目的地・遊行寺に向かうことにする。

13:47、藤沢橋の万年渋滞を避け、裏道を通って遊行寺に到着すると、小さな鯉のぼりが連なり、大銀杏も芽吹いている。早速寺務所前の花壇に向かうと、色取り取りのボタンが大輪の花を咲かせており、その周辺を様々な色のツツジが覆っている。この姿を捉えたのち、橋を渡って奥の宇賀神社に向かうと、池傍で紫のカキツバタが咲いており、床几の緋毛氈と美しいコントラストを見せている。ここから一旦牡丹園に戻り、別のアングルで様々な姿を撮影したのち、本堂前で参拝して元来た俣野公園に戻る。時宗の開祖・一遍上人が、何時もの通り慈悲深い姿を見せられている。

★活動量計データ(上り階段数:780, 早歩き歩数:3,308, 総歩数:9,206, 歩行距離:7.2km(本年累計:505.5km), 活動カロリー:764kcal, 一日総消費カロリー:2,412kcal, 脂肪燃焼量:35.0g)

(ボタン 遊行寺 2025-04-21 T.Sさん撮影)

4月の花散歩その3(咲き始めたキンラン)-2025-04-18

4月18日(金)、本日は晴天、気温も夏日(25℃)近くまで上昇し熱中症の危険性があるものの、くわくわ森のキンランの様子が気になったので、出かけることにする。

先ず、俣野公園に入ると、ピンクや深紅のシャクナゲが咲き始め、艶やかな姿を見せている。池傍に近づくと、深紅のツツジが一面を覆っており、壮観と言う他ない。霊園を通過すると、赤色のハナミズキが彩を添えており、この姿を撮影したのち、近道をしてくわくわ森に向かう。

くわくわ森の南口に到着し、散策路を進むと、叢にイカリソウが面白い姿を見せている。先ずこの花を撮影したのち北口に進むと、狙い通りキンランが目に留まる。咲き始めたばかりで三分咲き程度だが、結果的に大池公園のリベンジを果たしたことになる。更にイカリソウを撮り終えたところで、高齢の女性の方から、『ピンクのイカリソウですか!』と声を掛けられる。私も「赤花ではない方です。」とお答えする。この方も、キンラン撮影に来られたようで、スマホで撮影したばかりの写真を見せて下さる。私も思わず「綺麗ですね‼」と感嘆の声を発したところ、『下の方は結構咲いていましたが、上の方は未だですね!』と仰ったので、「下は日当たりが良いので、日照時間の関係ではないでしょうか?」とお答えする。お礼を言ってお別れしたあと、階段を下って行くと、先程の方が仰った通り、3株のキンランが五分咲き程度となり、瑞々しい姿を見せている。この姿を様々なアングルで捉え、その中の一枚をカバー写真にさせて頂く。ここから坂道を下って、天王森泉公園を目指す。

天王森泉公園に近づくと、やや強い風を受けて鯉のぼりが勢い良く泳いでいる。この姿を捉えたのち奥の花壇に向かうと、サクラソウをはじめ色取り取りの花々が花壇を覆っている。珍しい所では、紫色のオキナグサだが、キンポウゲ科の有毒植物なので触らない方が賢明である。最後に素朴なカタバミを撮影して同公園を離れる。

同公園を出ると、前の田圃をピンクのレンゲが覆い、畦道には濃赤色のイモカタバミが咲いている。ここから境川遊水地公園に大回りして元来た俣野公園に戻る。下飯田ビオトープに到着すると、フジが咲き始め、渡り鳥が去った湖面にはカイツブリが浮かんでおり、餌取を止めて日光浴を楽しんでいるようにも写る。ここから戸塚の里を経て元来た俣野公園に戻る。途中のSさん宅でも、フジが満開を迎え見事な姿を見せている。

★活動量計データ(上り階段数:240, 早歩き歩数:6,151, 総歩数:10,537, 歩行距離:8.3km(本年累計:496.7km), 活動カロリー:783kcal, 一日総消費カロリー:2,431kcal, 脂肪燃焼量:38.1g)

(キンラン くわくわ森 2025-04-18 T.Sさん撮影)

春爛漫のこども自然公園(大池公園)-2025-04-16

4月16日(火)本日は快晴、桜が終焉を迎えキンランが咲き始める頃になったので、様子見のため約2ヶ月振り大池公園を訪れることにする。

12:46、何時もの第二駐車場に車を停め階段を上って行くと、クヌギの若葉が萌え青空に映えている。ピクニック広場にはヤマザクラが未だ残っており、この姿を捉えたのち、大回りをしてキンランの群生地に向かうことにする。途中の窪地では深紅のシャクナゲが満開となり、クサイチゴも大輪の白花を咲かせている。数分で昨年の群生地に到着したものの、残念ながら茎すら見当たらず、今年は一週間以上開花が遅れているようである。仕方がないので、キンクロハジロの状況チェックのため、一旦中池に下ることにする。

中池に到着すると、未だにキンクロハジロは群れを成し、北帰行に向けて英気を養っているところか。その近くでは、枝垂れ桜が風に揺れ、芽吹いたイロハモミジが真っ赤な萼片を付けており、青空を含めるとRGBの組み合わせとなる。次に大池を巡り、艶やかな赤色のツツジや薄紫色のミツバツツジを撮影したのち、別の尾根道を上ってキンランをチェックしたものの、未だ芽吹いていないようである。

桜山に到着すると、八重桜が満開を迎え青空に映えている。展望台からは、雲を被った富士山や丹沢の山並が霞んで見える。この姿を捉えたのち陸橋に近寄ると、イロハモミジの若葉が目の覚めるような色合いをみせ、開いた萼片から白の小花も覗いている。ここから、一旦中池を経由して元来た駐車場に戻る。途中の広場では、ヤマブキやムラサキケマンが花開き、ワラビも芽吹いている。

駐車場に戻ってくると、未だ2時間に満たなかったので、駐車場周辺を早歩きする。暫くするとルリタテハが現れ、惜しげもなく翅を開いている。ネット情報によると、雄が縄張りを主張する姿のようで、翅を閉じると枯葉のような保護色となる。トイレの傍まで来ると、叢の斜面に可憐なフデリンドウが咲いている。初めて見かけた姿だが、数年前に行き交った男性の方から『トイレの傍でフデリンドウが咲いていますよ!』と教えて頂いたが、見つけられないまま帰宅したのを思い出す。道路側には、満開のヤエザクラが列を成し、壮観と言う他ない。何れにせよ、四季折々美しい姿を見せてくれる公園である。

★活動量計データ(上り階段数:700, 早歩き歩数:4,413, 総歩数:9,290, 歩行距離:7.3km(本年累計:487.2km), 活動カロリー:765kcal, 一日総消費カロリー:2,413kcal, 脂肪燃焼量:35.1g)

(ヤエザクラ 大池公園 2025-04-16 T.Sさん撮影)

4月の花散歩その2(散り際の桜と春の花々と川蝉)-2025-04-12

4月12日(土)、本日は晴天、気温も20℃近くまで上昇し、戸塚の里も様々な花が咲き始めた筈なので、散り際の桜も含めて撮影に出かける。

先ず、俣野公園に入ると、俣野球場から大きな歓声が聞こえてくる。本日は、神奈川県高校野球の春季大会が行われているようで、臨時駐車場も満杯になっている。ここから坂道を下って戸塚の里に向かうと、畑の隅でムラサキツユクサが大輪の花を咲かせている。Sさん宅前のキンギョソウを撮りつつ俣野ビオトープに向かっていると、畑の奥に白い花が垣間見える。近寄ると、どうやら梨の花のようで、白梅に似た清楚な花を咲かせているが、雄蕊の先端が黒っぽい色をしている。その先のくわくわ森では、クヌギの新芽に混じって山桜が確認できる。ここから野鳥を求めて、久々に和泉川を巡ることにする。

境川遊水地公園の管理棟に到着すると、小さな花壇をネモフィラが覆っている。青色の花は種類が少ないので、これだけ集まると中々壮観と言うところか。その先の下飯田ビオトープにはカモ達は見られず、手前の路面でツグミがのんびりと餌を漁っている。

ここから和泉川を溯ったものの、野鳥達の姿は見られない。それでも、その先の橋でUターンしてくると、裸木に留まるカワセミの雄に遭遇する。チャンス到来と、その姿を追ったものの、ピントを確認する前に逃げられてしまう。内一枚は若干のブレが見られるが、ご容赦頂ければ幸いである。反対側の畑では、エンドウが多くの赤花を咲かせており、この花も中々愛らしい姿をしている。その先には菜の花が黄色の花を咲かせ、近くの田圃ではピンクのレンゲの群落も見られる。正に春爛漫と言うところだが、昨今の米価高騰を受け、付近の休耕田でも、稲作が復活するかもしれない。

天王森泉公園の門を潜り湧水池傍の花壇に向かうと、前回のピンクのサクラソウ以外は未だ開花していないが、存在感抜群なので、再度陸橋の上から捉えることにする。最後にシソ科のオドリコソウを撮影して同公園を離れ、上段の見晴らしの丘に向かう。

見晴らしの丘に立つと、ミツバツツジが咲き始め、ヤマザクラやオオシマザクラの花芯が赤く変色し、終焉間近と分かる。近くのくわくわ森に立ち寄ると、叢の中で多くのイカリソウが面白い姿の花を咲かせている。ここから近道をして元来た俣野公園に戻る。池端では、赤紫や深紅のツツジが咲き始め、行き交う人も足を止めて見入っている。

★活動量計データ(上り階段数:210, 早歩き歩数:7,082, 総歩数:11,535, 歩行距離:9.1km(本年累計:469.1km), 活動カロリー:810kcal, 一日総消費カロリー:2,458kcal, 脂肪燃焼量:40.5g)

(カワセミの雄 和泉川 2025-04-12 T.Sさん撮影)

4月の花散歩その1(散り際の染井吉野と咲き始めた桜草)-2025-04-10

4月10日(木)、本日は天候が不安定で雷雲も漂う中、ソメイヨシノが終わり、サクラソウが咲き始めている可能性大なので、久々に天王森泉公園に出かけることにする。

先ず、俣野公園に入ると、霊園の脇でベニバナトキワマンサクが花開いており、場所によってソメイヨシノと美しいコントラストを見せている。霊園に入ると、方々でベニバナトキワマンサクが見られ、更に色の濃いものも混じっている。この姿を撮り終え、ふと立ち木を見上げると、中型の鳥が留っている。嘴が黄色いことから、当初ムクドリかと思ったが、短い嘴と翅の模様からすると、カワラヒラの雄のようである。霊園の隅ではミツバツツジが咲き始め、5月の連休にかけては躑躅の季節となる。ここから近道をして、くわくわ森に向かうと、叢の中でピンクのイカリソウがひっそりと咲いている。

天王森泉公園の門を潜り奥に向かうと、花壇の隅に艶やかな色合いのベニバナイカリソウが数輪咲いており、品種改良された園芸種と言うところか。その傍では、ホタルカズラが目の覚めるような青色の花を咲かせている。湧水池傍の花壇に向かうと、狙い通りピンクのサクラソウが数輪咲き始めている。ただ、係の方が草取り作業中であったので、遠慮して陸橋の上からズームアップして撮影する。次に、目があった所で挨拶を交わし、許可を得たうえで近場からこの可憐な姿を捉えることにする。このサクラソウも当然園芸種であるが、北海道日高山脈のアポイ岳に自生する高山種とそっくりであり、室蘭在住時は日帰りが困難なため、目的を果たせなかったのを思い出す。最後にミヤコワスレを撮影して同公園を離れ、上段の見晴らしの丘に向かう。くわくわ森の方からは、コゲラのドラミングが聞こえてくるが、残念ながら姿は確認できない。

見晴らしの丘に立つと、天王森泉公園の山桜の存在感が際立っており、先程のコゲラをはじめ、多くの野鳥達を育んでいることが分かる。そうこうする内に、暗雲が立ち込めてきたので、オオシマザクラを撮影したのち、急いで俣野公園に戻ることにする。春日神社に辿り着くと、ソメイヨシノが未だに多くの花芽を付けているものの、ヤエザクラやハナカイドウが咲き始め、季節の移ろいを実感できる。遥か彼方からは、コゲラのドラミングも聞こえてくる。

★活動量計データ(上り階段数:230, 早歩き歩数:6,554, 総歩数:10,735, 歩行距離:8.4km(本年累計:459.2km), 活動カロリー:770kcal, 一日総消費カロリー:2,418kcal, 脂肪燃焼量:38.3g)

(春日神社とソメイヨシノ 天王森泉公園 2025-04-10 T.Sさん撮影)

桜満開の茅ヶ崎里山公園と湘南台今田地区-2025-04-08

4月8日(火)、桜も満開を過ぎ早くも散り始めたので、見納めのため茅ヶ崎里山公園と湘南台今田地区(境川沿いの桜並木)を訪れることにする。

12:07、茅ヶ崎里山公園北駐車場に車を停め車外に出ると、ヤマザクラが満開を迎え青空に映えている。ソメイヨシノは既に散り始めているので、元気な姿を見せているのはヤマザクラくらいか。一方、西に聳える大山から丹沢にかけての山並は、気温が上昇したせいで霞んで見え、富士山は完全に隠れてしまっている。先ず、畑の脇で猛威を振るうオオアラセイトウ(ハナダイコン)を撮影していたところ、奥の谷戸の斜面で山桜の大木が満開を迎えている。実に存在感があり、この辺りの主と言うところか。山桜に近づくと、その下で数羽のツグミが跳びはねており、蜜のおこぼれを漁っているようにも見える。

芹沢の池に到着すると、コガモが杭の上で休憩中で、この鳥もそろそろ北国に帰る時期となり、これが見納めのように思える。ここから階段を上り一旦下って多目的広場に向かう。遊水地の傍では、枝垂れ桜が開花し、優美な姿を見せている。広場に回ると、路面をソメイヨシノの花吹雪が覆っているが、未だ本体の花芯が赤く変色していないので、ここ2~3日は楽しめそうである。ここから湘南の丘にのぼり、ハナモモを撮影したのち坂道を下って谷の家に向かう。最後に、桜の小径でヤマザクラを撮影して同公園を離れ、次の目的地・湘南台に向かうことにする。途中の民家では、ミツバツツジが見頃になっている。

14:45、今田ビオトープの無料駐車場に車を停め、境川沿いの桜の名所に向かう。ここには、ソメイヨシノの古木が列を成し、境川に向かって枝垂れ咲いている。この枝のオフセット量と重量からすると、幹には過大な曲げモーメントが掛かることになるが、今年も元気に花を咲かせている。この桜の維持管理を徹底し、来年以降も見事な姿を見せてもらいたいものである。私も約100mも続く桜のトンネル中を往復し、様々な姿を捉えたのち、今田ビオトープに戻ることにする。風が強くなる中、堤防を一周していると、葦原から現れたコガモも、風に煽られ巣に引き返している。

★活動量計データ(上り階段数:570, 早歩き歩数:6,696, 総歩数:12,538, 歩行距離:9.9km(本年累計:449.4km), 活動カロリー:821kcal, 一日総消費カロリー:2,469kcal, 脂肪燃焼量:42.2g)

(ヤマザクラ 茅ヶ崎里山公園 2025-04-8 T.Sさん撮影)

桜満開の戸塚西公園とまさかりが淵市民の森-2025-04-05

4月5日(金)、本日は晴天、来週予定していた桜川市の山桜撮影が、私の体調不良で中止になったので、代わりに近場の山桜撮影に出かけることにする。

大島桜満開の階段を上り、先ず戸塚西公園を訪れると、絶好の行楽日和とあって、多くの家族連れが遊戯に興じている。この公園には、高さ20m以上もありそうなヤマザクラの大木が見られ、枝垂れ桜のような姿をあらわにしている。その下では、気温が上がったせいか、アゲハチョウが早速活動を始めている。当初、良く見かける”キアゲハ”かと思ったが、翅の色が白っぽく且つ上部に独特の横縞があるので、”アゲハ”のようである。ここから、赤紫色のハナズオウを撮影したのち、まさかりが淵に向かう。途中の民家の庭先では、トウモクレンやハナモモが艶やかな色合いを見せている。

まさかりが淵に到着し、先ず滝を撮影していたところ、その上にヤマブキが張り出していたので、次にその姿を捉えることにする。滝の上段に回り、川に転落しないよう用心しつつ、黄金色のヤマブキをカメラに収める。次に、森の上り口に到着すると、見上げるような山桜の大木が、青空に映えている。嘗ては巨大台風で幹が裂ける被害もあったが、今年も見事に花を咲かせてくれたことになる。この姿を撮影したのち、階段を上って行くと、その脇にタチツボスミレの群落が見られ、スミレ好きのSさんの姿が思い浮かぶ。最高点に到着すると、雛壇上に並んだソメイヨシノが満開を迎え、その下で3組の家族連れがお花見中である。その脇の坂道では、未だにヨコハマヒザクラが艶やかな姿を見せている。ここから森の散策路を巡ると、真紅のハナモモが目に留まる。正に目に染み入るような色合いをしているが、この桃も嘗ての台風で枝が裂け、枯れかけたことがあったが、見事に持ち直したことになる。坂道を下っていると、クヌギに混じってヤマザクラも多く見られ、オオシマザクラも混在している。この森は旧東海道・原宿の北側斜面に当り、古来薪に供された可能性大である。

中間点の広場まで下って来ると、ゲンペイモモが見頃となっており、桜川市のKさん宅を思い出す。その背後では、ソメイヨシノやヤマザクラが満開となり、散った花弁がグランドに点在している。ここから更に園内を半周して活動量を稼ぎ、元来た戸塚西公園に戻ることにする。最後に下り階段手前まで来たところ、若い女性(お孫さん?)と御一緒のSさんらしき方とすれ違ったが、引止めると悪いので、軽く会釈をしてお別れする。人の出会いは実に摩訶不思議であり、機会を見つけて、ユングの”シンクロニシティ(共時性)”を熟読してみたい。

★活動量計データ(上り階段数:610, 早歩き歩数:6,371, 総歩数:11,194, 歩行距離:8.8km(本年累計:437.9km), 活動カロリー:814kcal, 一日総消費カロリー:2,462kcal, 脂肪燃焼量:45.4g)

(大島桜 戸塚西公園 2025-04-5 T.Sさん撮影)

「チューリップ」-2025-04-05

ホームの庭に出た。太陽がまぶしい。

菖蒲が出ている。水仙が咲いている。

チューリップが赤、白、黄色と咲いて綺麗。

西側の空き地は青空を背景に白木蓮並木、花は散ったが、その前にソメイヨシノの桜が一本、満開。

足元には水色の小さな花、イヌフグリが一面に咲いている。昔は道ばたの、どこにでもあった。

紫蘭も咲き始めた。

幸せな盤寿を迎えられたと感謝している。

片手が不自由でも伝えることができる。

(秋野文子)

桜満開の大庭城址公園と引地川親水公園-2025-04-02

4月2日(水)、午前中の冷たい雨が止むのを待って、桜満開の大庭城址公園と引地川親水公園を、25日振りに訪れることにする。

11:52、桜の名所・大庭城址公園に到着すると、雨上がりにも拘わらず、無料駐車場は満杯に近かったが、何とか車を停め緩やかな坂道を上って行くと、ボケが艶やかな花を咲かせている。先ずこの姿をカメラに収め、坂道を進むと、二色のミツマタがボール状に集まった小花を咲かせており、その背後には満開のソメイヨシノが垣間見える。ただ、本日は風が強いので、画像のブレには要注意と言うところか。

斜面に咲く桜を撮りつつ坂道を上りきると、風雨に晒されたせいか、桜の花弁がアスファルト路面に点在している。この姿を中腰で撮影していたところ、後から一人で来られた女性から、『何を撮影されているのですか?』と質問を受ける。私も咄嗟に、「ローアングルで桜の花弁を捉えると、迫力のある画像が得られます!」と答えると、早速スマホで試され、『ためになりました。面白い画像ですね!』と仰る。中々研究熱心な方のようである。ここでお別れしたあと、満開の桜を順次撮影したのち、東口の階段を下って、引地川親水公園に向かう。

引地川に到着すると、8分咲き程度のソメイヨシノが列を成し、その下の斜面には菜の花が風に揺れている。ただ、風が強いせいか小鳥達は姿を見せず、上空を旋回する鳶も、風に煽られコースが安定しない。ここから湿地帯を巡り、南口から元来た大庭城址公園に戻る。南口では椿の落花が道を覆っており、面白いことに一本の椿に、一重と八重の花が混在している。椿は江戸時代に様々な園芸種が創出されたようで、遺伝子操作ではなく掛け合わせの妙と言うところか。階段を上りきると、シャクナゲが艶やかな姿を見せており、満開のヤマザクラの大木も、ゆっくりと風に揺れている。この光景を撮影していたところ、対潜哨戒機P-1が爆音の残して去って行く。次に、モクレンを撮影したのち周辺を巡っていると、紅白の桜が目に留まる。一見するとゲンペイ種に見えるが、咲き始めがピンクで徐々に白に変化する”エドヒガン”のようである。

広場に戻ってくると、満開の桜の下で家族連れが遊んでいる。ここには、ソメイヨシノの大木が枝垂れ桜のように剪定されており、中々見事な景観である。この姿を別のアングルで撮影したのち、活動量を稼ぐため、更に一周することにする。南口付近まで来ると、目の前をタイワンリスが横切ったので、その姿を追って行くと、突然目の前で鶯が囀り始める。巡回中の公園管理者の方も足を止め、一緒に探したがその姿を発見できない。正に”声はすれども姿は見せず”である。

★活動量計データ(上り階段数:270, 早歩き歩数:6,200, 総歩数:10,779, 歩行距離:8.5km(本年累計:424.5km), 活動カロリー:849kcal, 一日総消費カロリー:2,516kcal, 脂肪燃焼量:39.7g)

(ソメイヨシノ 大庭城址公園 2025-04-2 T.Sさん撮影)

三月の花散歩その6(桜と辛夷と木蓮)-2025-03-30

3月30日(日)、本日は快晴、ソメイヨシノが見頃を迎えたので、俣野公園と宇田川周辺の散策に出かける。

先ず、俣野公園に入ると、ソメイヨシノの片親に当るオオシマザクラが八分咲き程度となり、青空に映えている。この姿を捉えたのち、春日神社に立ち寄ると、ソメイヨシノの古木が満開となり、社殿前を吹雪のように覆っている。近くの駐車場ではコブシも花開き、正に春爛漫と言うところか。

ここからウグイスが囀る中、坂道を下って福泉禅寺に向かう。途中の横浜薬大キャンパス内では、枝垂れ桜が優美な姿を見せており、裏門の隙間からこの姿を捉えることにする。福泉禅寺に向かって下って行くと、墓苑の中でも枝垂れ桜が花開き、青空に映えている。その近くでは、赤紫色のハナズオウと黄色のレンギョウが、美しいコントラストを見せている。本堂前で参拝後、数分で宇田川に到着すると、モクレンが見頃となっており、先ずこの花を撮影したのち桜並木に向かうと、未だ5分咲き程度である。この姿を撮影していたところ、高齢の女性が近寄ってこられ、『去年は枝垂れ桜が見事だったのに、今年は伐採されてしまって残念です。それでも橋の近くに赤い桜が残っていまが、名前は分かりません!』と仰る。私も、「永年楽しませてくれたのに残念ですね!病気にでもかかったのでしょうか?赤い桜の名は、”ヨコハマヒザクラ”で、片親がカンヒザクラですので、親に似て下を向いています。」と返答する。改めて切り株を覗いて見てみたが、断面に大きな空洞が見られるものもあり、残った桜も元気が無さそうに見える。考えて見れば、江戸時代に創出されたソメイヨシノは全てクローン種で、病虫害に弱く寿命も60~80年と言われており、その可能性も大いに考えられる。

ここから戸塚の里を経て元来た俣野公園に戻る。途中の農家では、真紅のハナモモが満開を迎え、ソメイヨシノと美しいコントラストを見せている。これらの光景を順次撮影したのち、立ち去ろうとしたところ、庭の隅に濃紫色のモクレンが目に留まる。ネット情報によると、小形で先が尖っていることから、原種に近い”トウモクレン”のようである。その先では、ゲンペイモモが咲いており、桜川市のKさん宅の裏庭が思い浮かぶ。

★活動量計データ(上り階段数:120, 早歩き歩数:7,738, 総歩数:12,383, 歩行距離:9.7km(本年累計:413.5km), 活動カロリー:877kcal, 一日総消費カロリー:2,525kcal, 脂肪燃焼量:42.4g)

(オオシマザクラ 俣野公園 2025-03-30 T.Sさん撮影)

茅ヶ崎里山公園の杏と染井吉野-2025-03-25

3月25日(火)、昨日のNHKテレビで、日立市の杏並木と東京都の桜開花をレポートしていたので、私も杏の見納めと染井吉野の開花状況チェックのため、三週間振りに茅ヶ崎里山公園に出かけることにする。ただ本日は夏日に迫る気温となり、黄砂も飛来するようなので、富士山や丹沢の眺望は望み薄である。

13:20、茅ヶ崎里山公園北駐車場に車を停め車外に出ると、コブシの大木が満開を迎え青空に映えている。ただ、西に聳える大山は黄砂と春霞で霞んで見え、富士山は完全に隠れてしまっている。そこで、マスクを付けたままウォーキングを開始したものの、口腔の中が熱くなってきたので、顎マスクに切り替えることにする。先ず畑のハナモモや喫茶店の大椿を撮りつつ、アンズが見られる梅園に向かうことにする。途中の農家では、ピンクのシデコブシが見事な花を咲かせている。梅園に到着すると、残念ながらアンズは確認できず、枯れてしまったようである。仕方がないので、芹沢の池に下って行くと、池の傍でウグイスが頻りに囀っている。ただこの鳥は、”声はすれども姿は見せず”状態で、人の気配を察して巧みに姿を隠す忍者のようでもある。結局、飛び去る際のブレた写真しか撮影できなかった関係で、掲載は遠慮させて頂く。

谷の家に入ると、床の間には新たな飾は設置されていないので、裏口に回ってタチツボスミレを撮影したのち、湘南の丘に上ることにする。道端の草地では、中国からの帰化植物・オオアラセイトウ(ハナダイコン)が一面を覆ており、一見すると美しい薄紫色をしているが、猛烈な繁殖力を有しており、侵入生物データベースに指定されている。

緩やかな坂道を上って行くと、途中の休憩所の傍でピンクの花が目に留まる。名札は掛かっていないが、裏の赤い萼片が反り返っていることから、狙いのアンズと分かる。この花々を撮影したのち湘南の丘に立つと、更に大山が霞んで見え、黄砂の飛来が強まったようにも写る。ここから坂道を下って多目的広場に向かい、ソメイヨシノの開花状況をチェックすることにする。このグランド周辺を巡っていると、先月メジロを見かけた枝に、エナガが舞い降りてきたが、ズームアップする前に逃げられてしまう。更に半周程すると、桜の枝から、”ツピーク・ツピーク”とシジュウカラの鳴き声が聞こえてくる。見上がると、何とソメイヨシノが数輪咲いているのが目に留まる。この姿を様々な角度から撮影している間に、シジュウカラには逃げられてしまったが、致し方ないという所か。

二つの目的を達成したところで、更に西の樹林帯に大回りして、その他の桜の開花状況をチェックすることにする。先日のタマナワザクラ(ソメイヨシノとオオカンザクラの自然交配種)は既に葉桜となり、ソメイヨシノ(エドヒガン×オオシマザクラ)の片親の”エドヒガン”が、艶やかな姿を見せている。ここは、”桜の小径”の名がつけられており、それ以外にもオオヤマザクラ他、様々な桜が見られるようである。その下では、ウグイスカグラがピンクの小花を咲かせている。

★活動量計データ(上り階段数:460, 早歩き歩数:5,289, 総歩数:9,832, 歩行距離:7.7km(本年累計:393.5km), 活動カロリー:884kcal, 一日総消費カロリー:2,532kcal, 脂肪燃焼量:42.5g)

(アンズ 茅ヶ崎里山公園 2025-03-25 T.Sさん撮影)

「花」-2025-03-25

染井吉野の桜が咲き始める。

今、施設の大きな木に白い花が咲いている。こぶし。

「北国の春」に出てくる。

住んでいた家の近くの創立120年の小学校にも太い拳の木があっ

た。

杏、梨、林檎、蜜柑、金柑と実のなる花も春には咲く。

菜の花、大根の花、葱坊主など、野菜の花もいい!

(秋野文子)

今田ビオトープの小鴨と俣野別邸庭園の片栗-2025-03-24

3月23日(日)、急に初夏並みの気温となり、ロングウォーキングには適さないものの、湘南台の桜と俣野別邸庭園の片栗が気になったので、車で様子見に出かけることにする。なお、俣野別邸庭園は十日振りの訪問となり、カタクリの開花が大いに期待できそうである。

12:35、境川に近い今田ビオトープ駐車場に車を停め、階段を上って桜並木に近づくと、未だ一輪も開花していない。代わりに、その下のスイセンやツルニチニチソウを撮影したのち、ビオトープを一周して北帰行前のコガモを撮影して俣野別邸庭園に向かうことにする。ビオトープの背後では、相鉄と横浜市営地下鉄がクロスして通過していく。

13:41、俣野別邸庭園の有料駐車場に到着すると、何時になく満杯状態であったが、辛うじて車を停め奥の庭園に向かうと、その手前でキブシが満開になっている。早速細道を抜けてカタクリの群生地に向かうと、期待通り数輪がひっそりと咲いている。そこで、画像がブレないように細心の注意を払いつつ、この”春の妖精”とも言われる可憐な姿を捉えることにする。余談ではあるが、先日新林公園でお会いした北海道生まれの女性が、茎や葉を”おしたし”にして食べたと仰っていたので、鱗茎に蓄えられた澱粉から茎まで、全ての部分が食べられる植物のようである。ただ、都会の人には余り馴染みがないようで、殆んどの人が素通りしていく。次に、キバナカタクリも探してみたが、未だ咲いていないので、広場に戻り周辺を散策することにする。

広場を巡ると、ソメイヨシノは開花していないものの、早咲きのヨウコウザクラや真紅のハナモモが咲き始め、オカメザクラが終焉を迎えている。西の散策路に入ると、ユキヤナギが咲き乱れ、ホップのような形をしたトサミズキも黄金色に輝いている。ナノハナ畑に先には、ハクモクレンが多くの花を咲かせており存在感満点である。次々と訪れる観光客も歓声を上げており、車椅子を押す若い介護士の男性と目が合ったので、”モクレン科のハクモクレンです”とお伝えすると、早速入居者の方々に説明されている。ここから階段を上って本館を巡り、ゲンカイツツジやシデコブシ他を撮影したのち、再度散策路を一周することにする。先程のハクモクレンの傍では、ピンクのハナモモが青空に映えている。

★活動量計データ(上り階段数:200, 早歩き歩数:6,150, 総歩数:10,151, 歩行距離:8.0km(本年累計:384.4km), 活動カロリー:849kcal, 一日総消費カロリー:2,497kcal, 脂肪燃焼量:40.5g)

(T.S)

(ヨウコウザクラ 俣野別邸庭園 2025-03-23 T.Sさん撮影)

3月の花散歩その5(春の花々と野鳥達(尉鶲/真鴨/小鴨/雀/画眉鳥))-2025-03-21

3月21日(金)、本日は快晴、ハクモクレンが見頃を迎えたので、ソメイヨシノとモクレンの開花状況チェックのため、宇田川周辺の散策に出かける。

先ず、俣野公園に入ると、ハクモクレンが満開を迎え青空に映えている。この姿を捉えたのち、福泉禅寺に向かって下って行くと、墓苑の脇でボケが艶やかな姿を見せている。福泉禅寺で参拝後、数分で宇田川に到着すると、何と数百mも続く桜並木の南側が根元から伐採されてしまっており、ぽっかりとした空間が広がっている。永年楽しませてくれた桜であったが、”てんぐ巣病”にでもやられたのあろうか。次に、近くのモクレンを覗いてみると、丁度咲き始めたばかりで、紫の色合いが青空に映えている。ネット情報によると、モクレンは平安時代に渡来したようだが、欧州でも人気の花のようで、嘗てオーストリア・シュターヤーの河畔でも見かけたことがある。我に返ると、目の前にジョウビタキの雄が現れる。雌と違って派手な羽色をしているが、意外と臆病者のようで、カメラを構えると木陰に逃げ込んでしまう。川面に目を遣ると、マガモが頻りに藻を漁っており、北国に帰る直前に栄養を蓄えているという所か。この姿を捉えたのち、ハクモクレンを撮影して境川との合流点に向かう。

合流点に到着すると、数十羽ものコガモが盛んに動き回っており、マガモと同じく北国に帰る準備中という所か。ハナモモやオオマツユキソウを撮りつつ境川を遡ると、学生で賑わう明学グランドの傍で、レンギョウが咲き始めている。この花も中国から渡来したようだが、オーストリアでは春を告げる花として親しまれていると、嘗てシュタイヤーのエンジニアから聞いたのを思い出す。ここから戸塚の里を経て、天王森泉公園に向かう。途中の俣野神社付近では、コブシが咲き始めている。

天王森泉公園に到着すると、ミツマタの蕾が弾け、オレンジ色の小花が顔を出しており、対面の柵上では、多くのスズメが並んで日向ぼっこをしている。奥の花壇に向かうと、面白い恰好のアミガサユリ(バイモ)も見られ、その姿を捉えていたところ、遊水池付近から騒々しい鳥の鳴き声が聞こえてくる。カメラを構えると、”ストロボを上げて下さい”と警告が出る中、強引にシャッターを切ると、写っていたのは予想通りガビチョウであったが、この公園でもタイワンリス同様、相当数繁殖しているようである。ここから紅白絞りのツバキを求めて、くわくわ森に向かう。

階段を上り南口に向かうと、絞りのツバキが満開を迎え、紅白模様だけでなく、全体が赤から上半分のみが赤のものまで、様々な姿を見せている。数年前に、隣の家のご主人とお会いした際、数十年前に伊豆大島を訪問された際に購入され、ここに移植されたことが分かったが、一様でない姿を見せるのがこの椿の特徴のようである。この姿を捉えたのち、見晴らしの丘を経て元来た俣野公園に戻る。見晴らしの丘では、河津桜が終わり杏がひっそりと咲いている。

★活動量計データ(上り階段数:240, 早歩き歩数:9,827, 総歩数:13,429, 歩行距離:10.6km(本年累計:375.2km), 活動カロリー:969kcal, 一日総消費カロリー:2,617kcal, 脂肪燃焼量:47.5g)

(T.S)

(スズメ 天王森泉公園 2025-03-21 T.Sさん撮影)

新林公園の花桃と鴛鴦(オシドリ)-2025-03-17

3月17日(月)、昨日の冷たい雨から一転し、絶好のウォーキング日和となったので、約一ヶ月振りに新林公園に出かけることにする。なお、本日は古民家の休館日でもあり、運動に集中できそうに思っていたが、図らずも幸運な出会いが重なり、計画倒れに終わる。

13:28、無料駐車場に車を停め、ゲンペイバイが残る梅園を通り抜け、直接尾根道の上り口に向かう。階段手前まで来ると、紅白の絞りのツバキが咲いており、この珍しい姿を捉えたのち階段を上りきると、ヤブツバキの落花が尾根道を覆っている。ほっと一息ついたところで、アップダウンが続く尾根道を進むと、クヌギの大木の影からタイワンリスが姿を現す。暫く観察していると、前足でドングリを器用に掴んで後ろ足で動き回っており、人を恐れる素振りは全く感じられない。この姿を順次捉えったのち、絶景を求めて南の展望台を目指す。

数分で展望台に到着すると、西方の富士山頂付近は雲に覆われているものの、箱根外輪山や丹沢の山並はクリアーな姿を見せている。また、正面には江ノ島が望め、遥か彼方には伊豆大島や烏帽子岩も確認できる。この景色を順次捉えたのち、尾根道を下って西の展望台に向かう。途中キブシを撮影していたところ、数匹ものタイワンリスが出現したので、この公園でも相当数繁殖していることになる。

西の展望台に辿り着くと、冠雪した丹沢の山並が望める。西から順に名を上げると、鍋割山→大山→塔ノ岳→丹沢山→丹沢三峰と言うところで、最高峰の蛭ヶ岳は残念ながら確認できない。この絶景ポイントを後から来た小学生達に譲り、坂道を下って湿生植物区に向かうことにする。 木道を進むと、周辺には花々は見られないが、東側斜面に真紅のハナモモが目に留まる。この花を撮影していたところ、行き交った女性の方から、『綺麗なお花ですね!何というお花ですか?』と聞かれたので、「ハナモモです。ハナウメと同じく、この時期桜より早く咲く花です。」と答えると、段差1m程もありそうな木道から飛び降りて近寄ろうとされたので、危険を避けるため一緒に遠回りして近づくことにする。改めて近場から眺められて、『北国の育ちのものですから、この花は見たことがありません。』と仰る。そこで、失礼ながら出身地をお伺いすると、『今は村の名が無くなりましたが、俱知安に近い・・です。昔は急行も停まりましたが・・・。』と仰る。そこで、当方も5年間単身赴任した室蘭工大の町名をお話をすると、何とご主人が室蘭生まれで土地勘がありそうだとか。更に、ご夫婦で1年間東室蘭辺りに住んでおられたとか。何とも稀有な一致だが、写真を通してお会いした方とは、不思議なご縁があるように思える。最後にこの方がフキノトウを見つけられたので、記念に撮影してお別れする。考えてみれば、嘗て滞在した官舎の前で、雪が解けて最初に顔を出すのがこの花であったのを思い出す。

15:20、最後に大池に近づくと、珍しくバーダーは見当たらずひっそりとしている。念の為に、壁の窓から湖面を覗いてみたところ、カルガモしか見当たらないので、早々に立ち去ろうとした瞬間、枯枝に留まる派手な色彩の鳥が目に留まる。早速ズームアップすると、何とオシドリの雄が枯枝の上で頻りに羽繕いをしおり、止まる一瞬を待って強引にシャッターを切る。何分薄ぐら闇の中で感度を上げて撮影しており、少々画像の荒れが目立つ点はご容赦頂きたい。オシドリと言えば、小学生時代に動物園で見かけた際、美しい羽色が強く印象に残っていたが、野生の姿を捉えるのは今回が初めてである。何れにせよ、本日はまたとない一日になったようである。 ★活動量計データ(上り階段数:440, 早歩き歩数:2,349, 総歩数:6,273, 歩行距離:4.9km(本年累計:351.6km), 活動カロリー:730kcal, 一日総消費カロリー:2,378kcal, 脂肪燃焼量:29.4g)

(T.S)

(ゲンペイバイ 新林公園 2025-03-17 T.Sさん撮影)

「昭和の歌」-2025-03-16

卒業のシーズン。何故か自分が高校時代の通学カバンがある。

ペギー葉山の「学生時代」の歌を思い出す。青山学院に通う女子学生を歌っているようで、地方の高校生とは違うが何とはなしにメロディーが浮かんでくる。

私の高校時代は各科目の教科書とノート、英語の辞書、弁当を入れて、かなりの重さだった。

徒歩15分で近く、汽車や自転車での通学の人が羨ましかったりした。

昭和100年の年、昭和の懐かしい歌が見直されている。

3月生まれの人の誕生日会では「春の小川、ふるさと、蛍の光」を歌った。職員さんが歌詞カードを作ってくれたので3番まで伴奏やカラオケなしで職員さんのリードで楽しく歌った。高齢者で歌を苦手と言う人はない。

(秋野文子)

俣野別邸庭園の早春の花々と遊行寺の白木蓮-2025-03-13

五月並の陽気になったので、早春の花々を求めて俣野別邸庭園と遊行寺を訪れることにする。なお、今回は夫々カタクリの開花状況チェックと、ハクモクレンの撮影が目的である。

12:24、有料駐車場に車を停め、奥の庭園に向かうと、その手前にキブシが開花している。庭園に入るとボケが艶やかな姿を見せており先ずこの姿を撮影後、近くのカタクリの群生地を覗いてみると、未だ茎すら伸びておらず、花が見られるのは10日以上先のようである。それでも、庭園内には早咲きのオカメザクラが満開を迎えており、この姿を捉えたのち、西の散策路に入ると、サンシュユが西日を受けて黄金色に輝いており、別名”ハルコガネバナ”に相応しい姿と言えようか。その近くには小規模ながらナノハナ畑もあり、この蜜を求めて早速キタテハがやってきている。散策路を巡ると、艶やかな青色のネモフィラも見られ、その奥にはツバキの他にタマナワザクラも咲いている。この光景を撮り終え、坂道を上って本館に向かう。

庭の踏み石を進み、オカメザクラの生花が展示されている館を通過すると、女優・坂井 真紀さんの色紙と共に、3月15日放映の”ぶらり途中下車の旅”の情報が記されている。同番組で俣野別邸庭園が紹介されるようなので、改めてこの庭園(旧住友邸)の歴史も知りたいものであある。更にヤブツバキを撮りつつ展望台に向かうと、富士山は見えないものの、ゲンカイツツジが艶やかな姿を見せており、この姿を捉えたのち階段を下り、庭園を一周して元来た駐車場に戻る。駐車場傍では、未だにベニスズメと思しき紅梅が艶やかな姿を見せていおり、この姿を撮影したのち遊行寺に向かう。

13:35、万年渋滞に巻き込まれたが、何とか遊行寺に到着し奥の放生池に向かうと、ハクモクレンの大木が多くの花を咲かせており、正に壮観と言う他ない。更に、この池を巡る小径も整備され、新しい橋まで掛けられている。この橋を渡って奥の宇賀神社に向かうと、床几の上に緋毛氈が敷かれ、背景の山と美しいコントラストを見せている。奥の手水舎に進むと、二本の竹筒の間を椿の落花が覆い、絵も言えぬ雰囲気を醸し出している。更に隣の弁財天の周も同様で、落ちてなお生気を保っているように見える。この姿を捉えたのち、別の角度からハクモクレン他を撮影して元来た俣野公園に戻る。ただ、本日は運動量が不足していたので、更に俣野公園を周回することにする。念の為紅梅ベニチドリを覗いてみたところ、未だにメジロが飛来し、頻りに花々を飛び交っている。考えてみれば、先月中旬から咲き始め一ヶ月近くも蜜を出し続けたことになり、桜と違って花の時期が長いことが実感できる。

★活動量計データ(上り階段数:130, 早歩き歩数:6,475, 総歩数:10,601, 歩行距離:8.3km(本年累計:339.4km), 活動カロリー:871kcal, 一日総消費カロリー:2,519kcal, 脂肪燃焼量:41.7g)

(T.S)

(ハクモクレン 遊行寺 2025-03-13 T.Sさん撮影)

雪化粧した富士山/丹沢と3月の花散歩-2025-03-10

3月10日(月)、本日は快晴、富士山や丹沢も雪化粧し、クリアな姿を見せているので、午前中にこの姿を捉えたのち、午後のウォーキングに出かけることにする。 先ず、紅梅ベニスズメは前回が見納めと思っていたが、念の為に近づくと、未だに散ることなく花を咲かせており、二羽のメジロも仲良く寄り添っている。暫くすると動き始めたので、蜜を吸う姿を順次捉えることにする。数分で撮り終え俣野公園に向かうと、寒緋桜やオカメザクラが5分咲き程度となり、ハクモクレンも開花している。公園を出ると、何処からともなく、”ツピーツ、ツピーツ”と高音の鳴き声が聞こえてくる。見上げると、桜の木の上にシジュウカラが留って頻りに囀り続けており、仲間に警告を発しているようにも見える。また、得られた画像を改めて確認すると、胸の黒ネクタイの幅が狭いので、雌と言うことになろうか。ここから、満開の河津桜を求めて、見晴らしの丘に向かう。 見晴らしの丘に到着すると、ここでもシジュウカラを見かけたが、ネクタイの幅が広いので今回は雄のようである。ここには、巣箱が数箇所設けられているので、雛鳥の父親かもしれない。次に、満開の河津桜を撮影したのち坂道を下り、天王森泉公園の門を潜ると、14日まで吊るし雛展が開催されていることもあってか、見学者が次々と訪れている。幸い表のガラス戸が開いていたので、先ず縁側からこの姿を捉えたのち、中の土間からも全景を撮影する。次に奥の花壇に向かうと、キンポウゲ科のユキワリソウやキクザキリュウキンカ他、ラナンキュラスやクリスマスローズも艶やかな姿を見せているが、全てが有毒であり、触らない方が賢明である。ここから、河津桜の開花状況チェックのため、和泉川を訪れることにする。 天王森泉公園を出て100m程行ったところで振り返ると、何と本館傍の電柱に長元坊が留っている。これ幸いと、暫し足を止め、この雄姿を捉えることにする。更に別のアングルから撮影しよう田圃に下りたところ、さっと逃げられてしまったが、それでも数ショットものにする。次に和泉川を溯ると、川中の枯葦の中をメジロが飛び交っており、虫でも捕食しているのであろうか。この姿を捉えたのち、河津桜並木に近づくと、何故かヒヨドリは見当たらないので、五分咲き程度の花を撮影していたところ、タイミングよくメジロが飛来する。その内シジュウカラもやって来て、蜜を吸い始める。考えてみれば、この鳥達は普段良く行動を共にしており、鬼の居ぬ間にメジロがシジュウカラを呼び寄せた可能性が有る。今回は、シジュウカラが蜜を吸う珍しいシーンも撮影できたので、満ち足りた気分で元来た俣野公園に戻る。途中の和泉川の中州では、枯葦に捕まるシジュウカラにも遭遇したが、突く反力で枯葦が大きく揺れる程であり、ハンターとしての側面も見せてくれる。何れにせよ、今回はメジロとシジュウカラにご縁のあった一日になったようである。

★活動量計データ(上り階段数:90, 早歩き歩数:7,639, 総歩数:11,699, 歩行距離:9.2km(本年累計:327.0km), 活動カロリー:894kcal, 一日総消費カロリー:2,542kcal, 脂肪燃焼量:46.1g)

(T.S)

(満開の河津桜 俣野公園 見晴らしの丘 2025-03-10 T.Sさん撮影)

(T.S)

大庭城址公園と引地川親水公園の杏と河津桜と野鳥達(尉鶲/目白/小鷺/百舌鳥/鶫)-2025-03-08

本日は午前中から小雪が舞う中、本降りになる前に梅と河津桜の撮影のため、約一カ月半振りに大庭城址公園と引地川親水公園を訪れる。 13:52、無料駐車場に車を停め、緩やかな坂道を上って行くと、ボケが艶やかな花を咲かせており、先ずこの姿をカメラに収めることにする。本日は寒風が吹き荒れているせいで、野鳥達も何処かに避難しているかと思いきや、早速ジョウビタキの雄が現れる。流石に大陸からの渡り鳥だけあって、この程度の寒さは平気のようである。近くでは、ミツマタの蕾が弾け橙色や黄色の小花が開き始めている。南口付近まで来ると、館の礎石の標石付近にアンズがひっそりと咲いている。花自体は梅にそっくりだが、裏の萼片が反り返っているので、アンズと分かる。更に南側にも一本のアンズが見られたので、花を撮影するために近づくと、タイミングよく二羽のメジロが飛来する。やはり同じバラ科の近種なので、梅と同じような甘い蜜を出すのであろうか。バラ園に到着すると、ピンクのツバキの落花が一面を覆い、絵も言えぬ雰囲気を醸し出している。ハクモクレンやシャクナゲも咲き始め、季節の移ろいを実感できる。次にピンクと白に咲き分けたゲンペイバイを撮影したのち東口に回り、階段を下って引地川親水公園に向かう。 引地川に到着すると、満開の河津桜が列を成し壮観と言う他ない。ただ、この蜜はヒヨドリの独占かと思っていたところ、花の間から多くのスズメも顔を出す。湿地帯に回ると、コサギが獲物を漁っており、その上の枝ではモズが高見から獲物を探している模様で、地面に舞い降りた途端さっと姿を隠してしまう。ここから南側の湿地帯を巡ったのち、南口から大庭城址公園に戻る。 急階段を上り切り、先程のアンズに近づいたものの、残念ながらメジロは見られない。勝手ながら、15年前にアンズの原産地とも言えるパキスタン・フンザで撮影したアンズ(No.58)と、今回のアンズ(No.59&60)を比較させて頂くと、花や萼片/木肌とも同じように見える。またネット情報によると、アンズは奈良時代に中国から渡来したとあり、千数百年を経ての原種との再会になったとも言えようか。次に、バラ園に回るとジョウビタキの雌が舞い降りてくる。実に愛らしい瞳をしており、暫くその姿を追うことにする。途中、ツグミも飛来したので、中断してツグミの姿を追うと、数秒で逃げられてしまったが、留まってくれたジョウビタキの雌の撮影を再開すると、愛らしいポーズを次々と取ってくれる。今回は、ジョウビタキに始まりジョウビタキに終わった一日になったようである。

★活動量計データ(上り階段数:200, 早歩き歩数:5,043, 総歩数:9,325, 歩行距離:7.3km(本年累計:315.9km), 活動カロリー:849kcal, 一日総消費カロリー:2,497kcal, 脂肪燃焼量:38.5g)

(T.S)

(アンズとメジロ 大庭城址公園 2025-03-08 T.Sさん撮影)

(T.S)

「春の風」2025-3-6

施設の庭に河津桜が三本、咲いた。

空をバックにだけ見ると世間の喧騒を、しばし忘れる。

「春の小川」の歌と田舎の光景を思い出す。

相模原でも、公園の中には池があり周りの庭に、れんげが咲くところもあったりした。

春を探してみたい。

季節は巡る!

田舎にも、れんげ畑は昔の場所にない。

(秋野文子)

「なごり雪」2025-2-27

寒さは和らぐようた。

イルカの歌う、なごり雪のメロディーが浮かんくる。

昨日、4階の窓から山を見ながら一人で歌ったら、通りかかった職員さんが拍手してくれた。

息子世代も歌う。

新聞でコンサートの情報を見たばかり。

行けないが、誰もが好んでいた歌だ。

歌詞が、うろ覚えだが職員さんに、お願いして皆で歌いたい!

体調不良の職員さんが多くいる。

感染症対策で利用者は大丈夫だったが職員は大変だったと思う。

季節の変わり目、花粉の飛散もスゴく、辛い人もいる。

気を紛らわすしかない。協力し合うしかない。

(秋野文子)

「おでん」2025-2-19

寒い日の晩ごはんの、おかずに、おでんを作ることがあった。

私が子供時代、駄菓子屋の、おでんで育ったせいか、しょっちゅう作った。

竹輪 半ペン ゴボウ巻き つみれ 大根 昆布 茹で玉子 竹輪麩 コンニャク 巾着など。

駄菓子屋の、おでんは串に刺してあり5円で2本、買えた。店先で立ち食いしたり遊びながら食べた。

煉炭の七輪にのった大きな鍋にギッシリ刺さった、おでんを自分で取った。

コンニャク1本、半ぺん半分とジャガイモのが1本を買うことが多かった。

三角のコンニャクには、かきこ(鰹節の粉)を両面に自分でつけても良かった。

懐かしい、おでんの思い出だ。

(秋野文子)

「江ノ島」2025-2-10

ホームの職員さんが恋人と江ノ島に行って来たらしい。

この寒さの中、ホットな話だ!

富士山が見え神社に、お詣りし、釜揚げしらす丼を食べ凧せんべいを買ったと、彼女は嬉しそう。

ホームの壁にはピンクのハートと椿、桃の花が飾られている。

バレンタインデーが近い。

年に一度くらいチョコレートもいいな。

告白とか女性からとかは別にしても…。

ホームは利用者、職員ともに圧倒的に女性が多い。

江ノ島の近く葉山の県立近代美術館は一度、訪ねた事がある。

Eテレで紹介していた。

静かな時を豊かに過ごすのに美術館は打って付けと思う。

(秋野文子)

「鳩サブレー」2025-2-1

明日は節分。

最近、菓子について考えるようになった。

鎌倉の鳩サブレーだ。

小学校の修学旅行で掛川から東海道線に乗って来た。

鶴岡八幡宮で大きなイチョウを見た後、鳩サブレーを土産に買った。

ホームで3月の誕生会にはケーキでなく本人希望の鳩サブレーを買ってくれることになった。

近くの町田、小田急デパートで職員さんが買いものをしてくれるそうだ。

パソコンで鳩サブレーの説明を調べてくれた。要約してみた。下記の通り!

2月3日は立春。

鎌倉、鶴岡八幡宮の鳩を模して豊島屋の初代店主、久保田久次郎が外国人からもらったビスケットを原点として作った。

バター以外、スパイスを加えず、離乳期の幼児食に最適と秋場医師、竹内医師から推薦されたりした。

神奈川県を代表する銘菓。

(秋野文子)

「節分」2025-1-18

2月3日は節分。

小寒、大寒と今は一番、寒い時期ほんとうに寒い。

スーパーなどでは恵方巻きの予約が始まっているそうだ。

私の子ども時代には恵方巻きの記憶はない。

豆まきは、お菓子が食べられるので楽しみだった。静岡では動物ビスケットが、この時期だけ売られていた。

近所の家にも回って行った。

息子達には豆と、お菓子は用意し豆を軽く外に撒き年の数だけ食べた。

節分を過ぎれば一息つけそうな感じはする。

(秋野文子)

「鏡開き」2025-1-12

七草粥も過ぎ鏡開きで、お八つに、お汁粉を食べた。お餅は、お餅風ゼリーだった。

息子達は、どんど焼きで栃の木の枝に団子を刺して空き地で焚き火で焼いて食べた。

香ばしく美味しかったそうだ。

ホームの職員さんも子供の時、どんど焼きをしたらしい。

(秋野文子)

「シュート」2025-1-3

箱根駅伝、高校サッカーとテレビ観戦も楽しめる。

ラジオ、エフエムさがみも1月になって朝の音楽も代わった。

ビバルディの四季、春から始まってボブ・ディランの風に吹かれて、さだまさしの関白宣言など流れる。

施設内でコロナ、インフルエンザはありながら4階40名は何事もなく新年を迎えた。

職員さんで中学高校とサッカーをしていた人と話す機会があった。

漫画<シュート>の話題になると、すぐ意気投合した。

故郷の掛川が舞台で掛川出身の漫画家、大島司の作品で少年マガジンで長く続いたしアニメあり、スマップの香取慎吾主演映画もあった。

息子もサッカーをしていた。

小学校全体がサッカーづいていて朝早く登校しグランドの場所取りをしたり活気があった。

私も子どもが幼稚園の時ママさんサッカーをしていた。

センターバックでキーパーにボールを渡さないつもりで守っていたことを思い出した。守って前に送ったつもりのゴロが強めだったらしくシュートになってしまい敵味方、本人も唖然として大笑いになったりした。

左ウイングだった息子はゴール前でセンタリングを上げていた。小学校時代のことを、よく覚えていた。

電話トークはサッカー談義になった。思いがけない共通話題!

(秋野文子)

「年越し」2024-12-25

北海道、東北地方は雪。

神奈川は晴れているが乾燥続き。

施設では私とは違う階でコロナ患者が出た。

インフルエンザに家族が罹リ学童保育を休むため出勤できない職員さんが複数、出た。

年末年始、年中無休の施設の大変な状況が始まる。インフルエンザは巷でも流行り始めているらしい。

年越し蕎麦は大晦日の昼食に出る。

初日の出を4階の大きな窓から見て簡単な、お節料理と喉に詰まらない雑煮を頂く。

何とか、みんな揃って元気に七草粥を食べたいものだ。

施設からは富士山は見えないが神奈川で一番高いと言われる蛭ケ岳は見える。

西の窓から丹沢連峰が見える。

雪を、かぶった富士山は何度も観ているから想像できる。

(秋野文子)

フリー百科事典ウイキペディアより

「冬至」2024-12-21

ホームの昼ご飯、南瓜と小豆で作られたカボチャの、いとこ煮が出た。

今日は冬至、明日から少しずつ日が長くなってゆく。昔は畳の一目づつ日が伸びると言っていた。

お昼頃の日向は暖かくて太陽が眩しい中、日光浴をした。

クリスマス会も24日に簡単にすることになっている。

聖夜、もろびとこぞりて、賛美歌312番いつくしみ深きを歌う。歌詞のプリントが作られた。

先日、フィンランドでのサンタクロースの始まりについての紙芝居を職員さんがしてくれた。

サンタが赤い服を着るようになったのはコカコーラが関わってかららしい。

私も子供には、プレゼントを枕元に置いた事もあった。

今年も残すところ少しになった。やり残している事も多い。元気で過ごしたいと思う。

(秋野文子)

「沈む月」2024-12-15

朝、6時20分頃、沈む月を見た。施設の北の窓からオレンジ色の月が落ちて行くようだった。

私は80才にして始めて、こんな月を見た。

ややして、部屋を出て南側のラウンジに移動してみた。

白んだ空が明るくなり太陽が出て来た。ぐんぐん朝日が昇り始めた。

これが元旦だったら「初日の出」と言う事になる。

身近にあるものだ!

(秋野文子)

「ノーベル平和賞」2024-12-11

ノルウェーの首都オスロで10日に開かれる受賞式の記事が神奈川新聞に載っていた。

戦争体験の記事を募集していた。

私は赤ん坊だったが、あの緊迫した恐ろしい雰囲気は知っている。終戦後に大人から聞いた話も覚えている。

賛美歌のCDがある。みんなで聴いた。

聖夜、諸人こぞりて、いつくしみ深き、は少し歌った。

24日ささやかなクリスマス会にも聴くことになった。

聖夜,ピアノ演奏,ウイキペディアより

聖夜,ギター演奏,ウイキペディアより

(秋野文子)

「浜松大空襲」2024-12-10

八十年前

私は赤ん坊

六月一八日

浜松の市街

焼け野原

焼夷弾焼夷弾

私の家も焼けた

私は疎開

父と母

命はある

焼け野原に

残っていた

銀色の時計

止まった

目覚まし時計

我が家の家宝

相模原にある

今 私に

語りかけてくる

銀色の時計

私は八十才

特養ホーム

子や孫

戦争体験を

伝えたい

浜松大空襲については,こちらです.

(秋野文子)

「けやきの木」2024-12-5

黄葉や

欅並木に

枯葉舞う

施設の四階、北の窓から欅並木が見える。

けやき、相模原市の木。

冬至も近い。日は本当に短くなっている。

年末年始を控え職員さんはシフトの調整に四苦八苦している。

年中無休の施設、病気をしないで、なるべく楽しく過ごせるように工夫してくれているようだ。

(秋野文子)

「年賀状」2024-11-29

師走も、もう直ぐ。

生存証明としての年賀状、今年も出すことにはしている。

幼友達はメールしない人もいる。これが最後かな、と思ったりしながら。友達も自分も来年、元気だとしても私の目が如何にも不安だ。

年賀状を考えてみる。

相手がいて、85円あり、字が書ける。条件が揃わないことだってある。

千両の赤い実がなっている。雪が降るまで残っているだろうか?雪の中の千両を見たことはある。だいたいはヒヨドリくんが食べてしまう。

施設の職員さん、年中無休の特養では少しづつ硝子拭き、カーテンの洗濯、換気扇掃除をしてくれている。励まされる。

(秋野文子)

「お芋」2024-11-23

ホームの、お八つに芋ケーキが出た。

農園で作って収穫した、さつま芋をパウンドケーキにしてくれたのだ。140人分だから妙案だと思う。

ほんのり甘く芋の匂いがして美味しかった!

ホームでは南瓜、大豆、小豆、うずら豆、切り干し大根、ひじき、切り昆布、胡麻、さつま芋ご飯、味噌汁、天ぷらなど出される。

ぜひ続けてほしい健康食だ。

(秋野文子)

「ほととぎす、その二」2024-11-17

鳥の、ほととぎす、時鳥。

植物の、ほととぎす、時鳥草。

他にも漢字はあるそう。

さほど珍しい花ではない。逗子市の市の花と聞いた。

万葉集には見当たらないらしい。花は、あったかもしれない。名がついていなかったか別の名で呼ばれていたかもしれない。植物は、なかったかもしれない。

鳥の時鳥は多く詠まれていた。

初夏を告げる時鳥、初冬を感じさせる時鳥草!

(秋野文子)

「ほととぎす」2024-11-12

相模原の自宅に、ほととぎすの花が咲いた。

毎年、放っておいても少し増えて咲くようだ。

ほととぎすの花は鳥の時鳥に色や模様が似ている。昔の人は、よく思いついたものだ。私は知らないが歌に詠まれたりしているのだろうか。

松岡子規、夏目漱石の同人誌にも「ほととぎす」がある。

晩秋に咲く、ほととぎす私は毎年、楽しみにしている。

(秋野文子)

「芋掘り」2024-10-27

さつま芋掘りを来週、ホームで行う。

職員さんが芋の蔓を植えつけたのに立派な芋ができる。

大小様々で蔓の下の方には小さなのが連なる。畑に掘り残して終いがちだ。

しばらく寝かせて、いろんな料理に出てくる。

芋ご飯、味噌汁、天ぷら、スイートポテトサラダ、芋かりんとう、大学芋。

庭で落ち葉を炊いて焼き芋をしたいところだが、今は無理らしい。思い出の中だけだ。

自宅ではアルミホイルに包んでオーブンで焼いた。

施設は困難なことが多いが「芋掘り」ができるなんてラッキーなことだと思ってしまう。

畑を農園にして、芋掘りの企画をしてくれているのは作業療法士だ。作業療法は精神科から始まったと聞いている。

これからは「農」が見直されてくる。庭には向日葵が種をつけ、コスモスが揺れ、金木犀の香りが漂っている。

(秋野文子)

「健康の杜(もり)」2024-10-15

甲府に住んでいる友人から写メールが届いた。

ある晴れた日の昼のこと!

とても羨ましかった。彼女は最近、腰痛や家族のことなどで、あれこれ電話で話していた。

簡単に自然の中に溶け込むことが出来る環境には違いない。

私には、あり得ないことだが友人の笑顔と空気が伝わってきた。

陽の当たる廊下に出てリハビリをした。

10月15日

(秋野文子)

切手2024-9-30

「切手」の整理をした。

10月から郵便料金が値上げされる。35年前から集めていた官製切手、記念切手を使い切った。昔の切手は、とても丁寧に作られていて芸術作品と思えます。

友人に葉書を左手で書き、切手に水を付けて貼りました。

やはり左手でガラホで写真を撮りました。

ぜひ皆さんに見てもらいたいと思いました。

何に見えますか?

(秋野文子)

正解はこちら

彼岸花2024-9-19

暑さ寒さも彼岸まで、と昔から言われてきた。最近では当てはまらない言葉になっている。

お萩を食べて、お墓参りをする。これも中々。

来月からハガキなど郵便料金が変わる。時期が時期だけに来年の年賀状のことを考えてみた。

今、ハガキが余っている。63円だから22円分切手を貼り足すことに、新ハガキは85円。受け取った人は、どんな感じかな?私たちの年賀状は生存証明なんだし…。切手も何十年も集めたのもある。22円以上あれば良い。

年賀状

やっばり今年も

書くことに

出せる幸せ

かみしめて

(秋野文子)

「十五夜」2024-9-7

17日は十五夜。夜の空には満月が見えるはずだ。

ススキと団子を供えたこともある。

子どもの頃、茹でた里芋が丸ごと供えられて、皮をむき醤油をつけて食べたりした。

近くの和菓子屋でシンプルな月見団子が安価で売っていた。ススキ一本おまけ付きで毎年、頼りきっていたら、いつの間にかなくなってしまった。

15の団子を、どのように積んだのか考えてみた。

ピラミッド型に9個 4個 2個らしい。

団子の粉は市販されている。来年はホームのリクレーションで取り入れてもらえたらと思っている。ホットプレートで出来る。

(秋野文子)

「空に虹」2024-8-29

昨日の朝、大きな弧を描く「虹」を見た。ラッキーだった。

台風は風と大雨をもたらし、のろのろ進んで来る。嫌な事ばかり、昨日の虹は嬉しかった。

昔、息子とも闇中摸索で大山に行ったり小田原城に行ったり、近くの喫茶店、サイゼリヤで食事をしたり相談しながら決めた。

真剣勝負で手に汗を握る毎日だった。

何をしたいか、何を食べたいか、その話ができなかった。

先日、私の居る高齢者施設で、つかの間の好天の中、庭に出た。さつま芋の葉が青々茂っている他、ペパーミントの小さな葉っぱと白い花があった。摘まむと確かにペパーミントの香りがする。

雨上がる

虹秋空に

弧を描き

台風の無事

願う朝

(秋野文子)

あかね色の空2024-8-14

北北西の空に淡い茜色の空を見た。

子どもの頃、いつも遊んでいた頼子ちゃん、今はどこにいるだろうか。

お父さんは戦死した。中学を出ると安城市の紡績工場に就職していた。お盆休みに会った。

その後、頼子ちゃんの家が引っ越してしまい、そのままになってしまった。

ゴム跳びを必死になってやっていた。いつも私は負けていた。

それもその筈、中学になって記録会があり頼子ちゃんはハイジャンプで1位になっていた。

一人っ子の私の子ども時代は彼女に負うところが多いと思っている。

(秋野文子)

長崎の鐘2024-8-6

立秋になる。

今日は曇り空、ひと雨あるかもしれない。

秋の七草は、ほとんど夏の花として知られている。おみなえし(女郎花)は花屋で、お盆の頃に買ったことがある。黄色の小さな花。山中では背が高い。

前、居た施設に藤山一郎の「長崎の鐘」の歌が好きな男性がいた。

耳が聞こえない、ご夫妻だった。

カラオケは画と字幕が出るので、彼がマイクを持ち、皆で歌った。

長崎に私は行ったことがない。孫が高校の修学旅行で行き、お土産に長崎カステラをもらった。

(秋野文子)

ひまわり2024-7-26

向日葵が咲いている。

さすがの向日葵も暑そう。「暑い暑い、この暑さ尋常じゃない!」の会話が飛び交う。

ふと思い出した光景がある。

もちろん70年前の田舎の山。

「五行歌」

湧いてくる

冷たい水が

チョロチョロと

思い出の中

粟ヶ岳

(秋野文子)

夏の脳卒中2024-7-20

私は暑い日に脳出血を起こした。

町内会館でサロンの麻雀について会議中。

たまたま「救急車!」と言ってから失語した。

手早い仲間たちの対応により助けられた。

右半身マヒしただけで済んだ。

さほどの前兆も無く、頭痛も無かった。

血圧管理や水分補給は大事。

ただ、夏に起こり易いと知らない人がいるそうだ。

経験者として、ひと言!

病気は避けられたらしたくありません。

(秋野文子)

一枚の葉書から2024-7-19

梅雨明けの日、一枚の葉書が届いた。

突然の猛暑、コロナに罹っていた私は、ようやく観察期間がおわり、施設の庭に出た。

空には太陽と入道雲、畑には向日葵、カンナ、野甘草。

あの11日の隔離生活を思うと、地獄から天国へ来た気分だった。

人間は不思議な生きものだ。葉書に書かれた文字で喜びを感じられる。

(秋野文子)

ETV特集 「命と向き合った日々」2024-7-15

二人目の子どもが出生前診断で、ダウン症の診断を受けた夫婦の葛藤を描いたドキュメンタリー。

精神障害は後天的なものなので、こんな苦しさがないのは、本当に幸運なのかも知れない。

精神疾患を持つことが事前に分かっていたら、どうしたんだろうと思ってしまった。どんな障害があっても子どもは可愛いものだけれど。

番組のディレクターも言っていたが、身近に、障害を持ちながらも幸せに暮らしている人や家族がいれば、これほど苦しむことはなかったのにと考えてしまう。コロナ禍の孤独感もあったが、追い詰められて自死まで考えてしまった母親が、笑顔で子育てをしている姿にほっとした。

スタッフと信頼関係がないと完成しなかった番組だと思う。これからも苦労があると思うけれど「なんとかなります、世の中は」。

(Julyon)

茶畑に桔梗2024-7-9

桔梗は掛川市のシンボルマーク。

紫色の桔梗の花を見つけたのは中学時代。

東中のグランドの北側に砂場があり幅跳びや高跳びをしていた。崖は地層が現れ貝殻が見えていた。

崖の低い所から上り、高い所から飛び降りる練習をしていた。クラスメート3人で。かなり勇気がいり思い切って降り、膝を使い着地する。

私は走り幅跳びも高跳びも記録など出せない。それで、あんな遊びをしたのだろうか。

ある時、崖の上の茶畑の中に入った。お茶の木の根元から通路の地面に枯れ草が敷きつめられていたのだが、1本の桔梗の花が咲いていた。桔梗と聞くと、その光景を思い出すのだ。

桔梗の根は漢方薬にも使われているが、自生しているのは、なかなか見られない。

つい最近、お茶に詳しい掛川の友人に教えてもらった。

それが世界遺産登録されている「茶草場農法」と言うのだそうだ。除草剤などを使わないで畑の周りのススキなどを刈り、地面に敷くと草は生え難く、霜よけになり保温効果があるようだ。

150年以上の歴史があるそうだ。

桔梗の花から知ったこと、考えさせられたことだった。

(秋野文子)

七夕 2024-7-6

一日一日を楽しく過ごす、と短冊に書いた。

むなしい!

コロナになった。病状は、大したことない。隔離生活8日目、施設のユニットで感染者が出て隔離、自分が感染して隔離、具体的には自室を出ないこと、トイレがこまる。

他人と話しようがない。解る職員は、どうしようもない。

折しもエアコンの一部が壊れた。

外は酷暑。

やなせたかしの「手のひらを太陽に」という歌があった。保育園でもオルガンを弾きながら歌った。

電話で息子に言ったら、一緒に歌ってくれた。

(秋野文子)

藤沢遠藤と茅ヶ崎里山公園の紫陽花 2024-06-17

皆様,

昨日訪れた藤沢遠藤と茅ヶ崎里山公園の写真をYAMAPに掲載しましたので、ご参考までにお知らせいたします。

今回は“幸運の象徴”とも言われる大型の蛾(オオミズアオイ)に出会えましたが、成虫になると口が無くなり、僅か1週間で死ぬようです。

https://yamap.com/activities/32611264

(酒井哲也)

カルガモの雛誕生 2024-06-17

皆様,

先程池を覗いたところ、カルガモの雛3羽が誕生し、お母さんと一緒に池を泳いでいました。やはり、台風一号で風雨に晒されたせいか、半分以上が孵化しなかったようです。

https://yamap.com/moments/1054537

(酒井)

5月22日にカルガモの巣で7個の卵を確認しましたが、本日6月17日に3羽の雛が誕生していていました.

カルガモの抱卵 2024-06-10

皆様,

昨日近場を散策し、YAMAPを更新しましたのでお知らせいたします。

カルガモは、仰ったとおり抱卵を続けており、安心しました。順調にいけば、

今週後半あたりに雛誕生が期待できます。

また、福泉禅寺では、ヒメシャラやシャラが沙羅双樹由来の花と分かり、

嘗てカンボジア・プノンペンで撮影した花と関連付けが出来ました。度々で

恐縮ですが、別途ご覧頂ければ幸いです。

本日(6/13)ウォーキング中、何度か池を覗いてみましたが、雌一羽で未だ抱卵中でした。暫く観察していると、50cm以上もありそうな鯉が近寄って来て、口を大きく開けて威嚇したりしていました。雌は抱卵中にも拘わらず、首を伸ばして嘴で突いていました。

カラスだけでなく、周りは敵だらけです。

なお、抱卵を見かけたのは先月22日で、カルガモの抱卵期間は24~26日と言われていますので、順調にいけば今週中に雛誕生となると思われます。

https://yamap.com/activities/32434998

(酒井哲也)

梅雨入り間近 2024-06-09

施設の庭の、あじさいも紫、白、水色と咲いている。

庭の散策は2週間に1度、連れ出してくれる。

ひまわりも1尺ほどになっている。

今年の梅雨は、どんなだろうか?

友人からは梅を漬けた便りも着いている。

梅シロップを電気釜で簡単に作ったことを思い出す。

(秋野文子)

6月の花散歩その2(紫陽花と山百合) 2024-06-08

皆様

昨日近場を散策し、YAMAPを更新しましたのでお知らせいたします。

アジサイが見頃となり、ヤマユリも咲き始めていましたが、残念ながら、

カルガモの雛誕生とはならなかったようです。 https://yamap.com/activities/32367355

(酒井哲也)

大庭城址公園と引地川親水公園の紫陽花 2024-06-06

皆様

メール有難うございました。強度の近視の場合は、水晶体だけでなく網膜や視神経も酷使していますので、定期的なケアが重要なのが理解できました。

昨日大庭城址公園と引地川親水公園に出かけ、アジサイの群落他をアップしましたので、別途ご覧頂ければ幸いです。最後の叢からは雉の声が聞こえましたが、下草が1m近くも生い茂っており、近づくのを諦めました。

https://yamap.com/activities/32309922

(酒井哲也)

6月の花散歩その1(紫陽花と野鳥達(軽鴨&四十雀&雀)) 2024-06-03

皆様,

昨日近場を散策し、YAMAPを更新しましたのでお知らせいたします。

ここ数日の悪天候にも拘わらず、カルガモが巣を放棄することなく、抱卵を続けていたことに感心しました。見晴らしの丘では、シジュウカラと鉢合わせをしましたが、意外な小ささにびっくりしました。ここでも順調に子育てを続けているようです。

https://yamap.com/activities/32258840

(酒井哲也)

5月の花散歩その2(紫陽花と金宝樹と立葵) 2024-05-22

皆様

昨日、92歳の大村崑さんに刺激され、久々に11㎞程ウォーキングしました。雉やカワセミにも出会えましたが、残念ながらカメラに収めることはできませんでしたので、次のチャンス到来を待ちたいと存じます。お時間がおありの時に、ご覧頂ければ幸いです。

https://yamap.com/activities/31966270

(酒井哲也)

舞岡公園の紫陽花と小啄木鳥(コゲラ) 2024-05-30

皆様

昨日、アジサイの様子見に約半年ぶりに舞岡公園に出かけてきました。アジサイは未だ色付き始めたばかりですが、ガクアジサイは結構咲いていました。最後に、小型のキツツキ・コゲラにも出会えましたので、別途ご覧頂ければ幸いです。

https://yamap.com/activities/32152110

(酒井哲也)

5月の花散歩その3(紫陽花と桜草と若葉) 2024-05-26

皆様

昨日近場を散策し、YAMAPを更新しましたので、ご参考までにお知らせいたします。

今はアジサイの季節ですが、図らずもサクラソウに出会えました。カルガモも順調に抱卵を続けており、近々の雛誕生が期待できます。

https://yamap.com/activities/32096091

(酒井哲也)

さがみはら「こもれびの森」 2024-05-22

5月21日、眼科受診のため施設の車で出かけた。

こもれびの森を南に抜ける。

けやきの薄暗い森の中には青木、やつで、シュロがあり、道沿いにはサツキがちらほらと咲いている。

そして田植えを知らせると言われている立葵が白い花を下の方につけて立っいる。

わたしは昨日で脳出血から7年が経った。

今日から8年目だ。

元に戻ってはいないが、違う世界が開けている気がする。

(秋野文子)

5月の大庭城址公園と引地川親水公園 2024-05-20

皆様

筋肉は加齢に関係なく鍛えれば鍛えるほど強くなり、様々な効果が現れますので、出来る範囲で継続して頂ければと存じます。

昨日大庭城址公園に出かけ、先程ヤマップを更新しましたのでお知らせいたします。お時間がおありの時にご覧頂ければ幸いです。

https://yamap.com/activities/31933911

(酒井哲也)

5月の花散歩と森林浴 2024-05-16

皆様

度々で恐縮ですが、先程近場を散策し、YAMAPを更新しましたのでお知らせいたします。

くわくわ森では、キンランが終わりクヌギの若葉が目にしみる中、ウグイスとガビチョウが囀り合戦をしていました。 https://yamap.com/activities/31801085

キンポウジュ(ブラシの木)が咲く時期になったので、やや風が強い中、ポケデジを持ってウォーキングに出かける。 13:20、ハイツの公園に到着すると、キンポウジュが略満開となり強風に揺れており、風が治まるのを待って数ショット撮影する。このユニークな花を知ったのは、20数年前のオーストラリア出張時だが、ネット情報によると明治中期に渡来したとか。また、赤いブラシに似た房は、花ではなく花糸と呼ばれる雄蕊のようである。次に、同じくユニークな姿のヤマボウシ(ミズキ科)を求めて、見晴らしの丘に向かう。 数分で到着すると、未だ咲き始めたばかりだが、これも花ではなく、花の付け根の葉が変形/変色した総苞片とか。5年程前にも、丹沢の大倉尾根で見かけたことがあり、山地にも自生していることになる。ここからくわくわ森に向かい、暫し森林浴を楽しんだのち、天王森泉公園の花々を撮影して元来た俣野公園に戻る。メモリアルグリーン内では、様々なバラが咲いており、その中から黒バラの代表格とも言える”パパメイアン”を掲載させて頂く。若かりし頃、育てた経験があるが、中々難しかったのを思い出す。

(酒井哲也)

新緑の新林公園と遊行寺 2024-05-14

皆様,

お騒がせしました。旧HPの復活他も考えた末、6月7日以降YAMAPの無料会員を継続することに致しました。

昨日新林公園と遊行寺を訪問し、YAMAPを更新しましたのでお知らせいたします。もし、YAMAPストアからメールが届いたら、即迷惑メールに登録して頂ければ幸いです。

https://yamap.com/activities/31768440

(酒井哲也)

朝日 2024-5-11

夜明け前、夜明け、そして陽が昇る。

施設の大きな北の窓と車椅子で少し移動すると全てを体験できる。

極楽気分だ。

心は、鎌倉の東慶寺(駆け込み寺)を散策したいのだが…。

施設の夜は、1人の介護職員が10時間の面倒を看る。身体が不自由な人、認知症の人、介護3以上の人ばかり。

皆さん、出来ますか? 想像だに出来ないでしょう!

6時半になると早番の職員が来る。一安心!

(秋野文子)

みどりの日の花散歩(新緑の若葉と雪の下) 2024-05-04

皆様

昨日近場を森林浴し、YAMAPを更新しましたのでお知らせいたします。

改めて、開発を優先し、神宮外苑の樹木を伐採する某都知事に怒りを覚えました。

https://yamap.com/activities/31508967

(酒井哲也)

こども自然公園(大池公園)の瑠璃立羽と見納めの金蘭 2024-05-02

皆様

昨日大池公園に出かけ、YAMAPを更新しましたのでお知らせいたします。

今年は、キンランが大幅に数を減らしており、危機感を覚えました。

https://yamap.com/activities/31390214

(酒井哲也)

負けず嫌い 2024-5-3

マジックアワー、夜が明ける。

私は負けたくない相手がある。

男性でもない。地位の高い人、金持ちでもない。AIだ。

一方的な伝達だけなら印刷物、ネットで済む。

ほんとうに会って、河原を散策したり食べたり、あらかじめ計画したりはするが、ムダなことばかり、ハプニングを楽しむ、これはAIにはできない。文字通り空気を読み、天候の変化や人の動き、会話が醸し出す雰囲気を大切にしたい。

ところが私は特養ホームで外出禁止で誰にも会えない。タブレットで情報を得て、ガラホ(ガラケー+スマホ)で発信して仲間入りしてコミュニケーションを取っている。

実際に会えない人との電子による文通や電話でも、かなり理解しあえる。

忌憚ない自己主張と思いやりが必要で、これもAIにはできないと思う。

今日は、五月晴れのようだ。

(秋野文子)

茅ヶ崎里山公園の鯉のぼりと残雪の富士山 2024-04-30

皆様

昨日茅ヶ崎里山公園に出かけ、先程YAMAPを更新しましたのでお知らせいたします。

鯉のぼりは中々見事でした。別途ご覧頂ければ幸いです。

https://yamap.com/activities/31336025

(酒井哲也)

追伸:某都知事も愈々年貢の納め時のようです。嘗ての都知事も、自分のことを棚に上げて猛批判しています。でもこの方は、全国模試で故鳩山邦夫氏と共に首位を争った秀才です。

「八十八夜」 2024-4-30

夏も近づく八十八夜。

私は、ハートピア喜連川に行ったことがある。

全家連の家族教室、学習会で毎週月曜日、鶯谷に3ヶ月、通った仲間たち5人で。

「私、行くよ。」と家族の条件を整え予約してから誘った。「一人でなんかダメ!」と5人で行くことになった。

本当に久しぶりの旅行、作業所の見学もした。何しろ、ご馳走と温泉、アルコール拒否症の私も十分、あたたな解放感に満足できた。

じんかれんのひろば、タブレットで繰ってみた。私が脳出血を起こした頃から始まっていた。昨年8月、コロナに罹り「基礎疾患がある高齢者で、ここまで回復した人に会ったことがない。」と主治医から言われた。

コロナ体験記、人に言わなくては勿体ないと考えていたら、ひろば投稿を勧められた。ラッキーなチャンスをもらった。読み返してみた中の、あざみさんは半年後の今は、どんな暮らしをしているかしら?何もできないが心配になった。

ゴールデンウィーク、人手不足の介護施設では世間の喧騒とは無関係な職員さんたちが頑張ってくれている。ありがたい。私が俳句を作ったり、茶や初鰹と書いたりすると喜んでくれる。

夜勤は20人を10時間、1人で介護する。有り得ないことだが本当だ。

(秋野文子)

こども自然公園の藤とくわくわ森の海老根2024-04-25

皆様

昨日こども自然公園とくわくわ森に出かけ、YAMAPを更新ししましたのでお知らせいたします。

残念ながらギンランは見つかりませんでしたが、同じラン科のエビネが咲いていました。自然に咲く姿の方が、存在感があるように思えます。ヒヨドリにも出会えました。

https://yamap.com/users/936364

(酒井哲也)

追伸:昨日午前中に戸塚警察に出かけ、無事運転免許も更新しました。

まさかりが淵のキンランとギンラン2024-04-23

皆様

先程ヤマップを更新しましたので、お知らせいたします。今回も不思議な出会いがあり、鈴木さんと仰る近くにお住まいの方に2年振りにお会いしました。お年を伺ったところ、80代半ばとのことで私より大分年上でしたが、永年登山で足腰を鍛えられただけあって矍鑠としておられました。

本日眼科クリニックを受診たところ、古い眼鏡をかけた状態の両眼視力が1.0でしたので、このまま免許を更新することにしました。

https://yamap.com/users/936364

(酒井哲也)

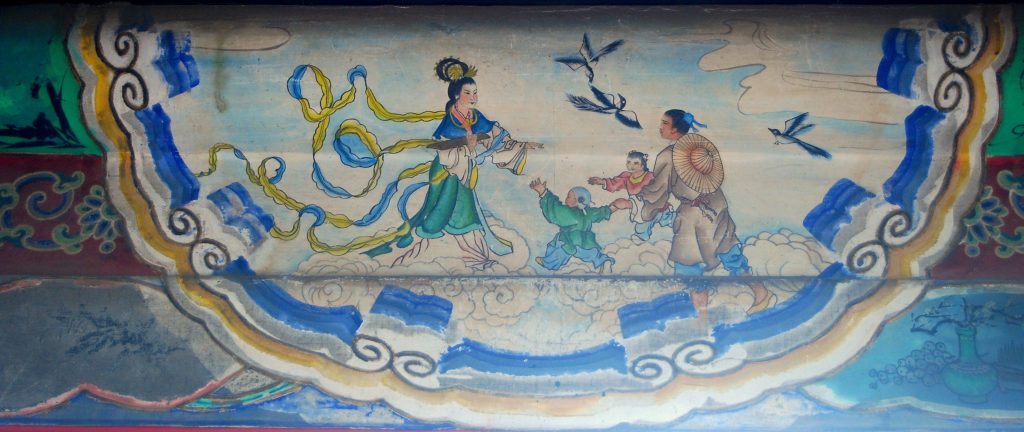

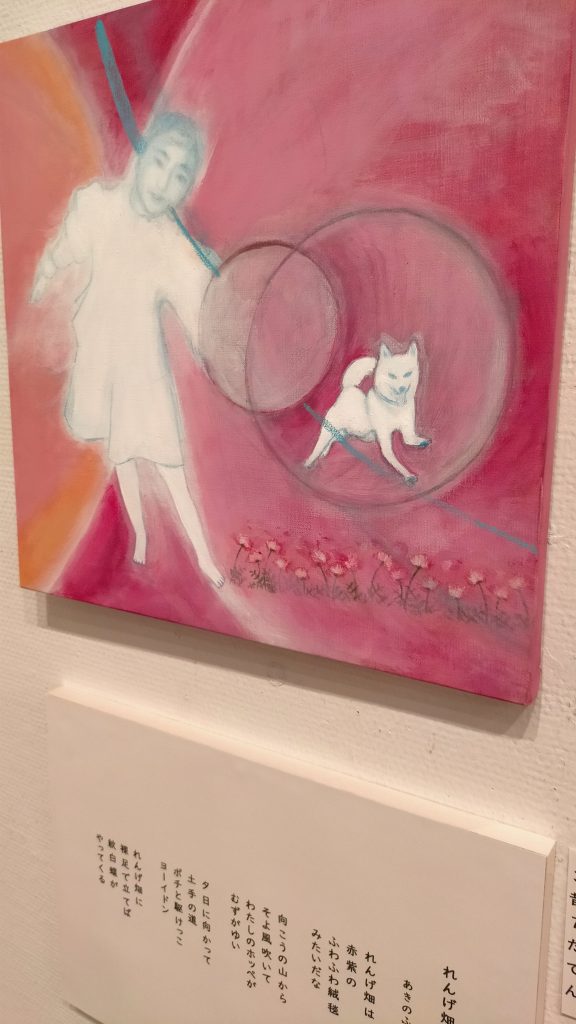

れんげ畑の唄 2024-4-20

(文芸かけがわ 第18号,p.99 に掲載された随筆です。)

ふるさと掛川とわたし

私は七十九歳、特別養護老人ホームのショートステイを利用している。

六年前、脳出血を起こして右半身麻痺になった。

ガラケイを左手で使っている。ふるさと掛川の友人に勧められ励まされ書くことになった。

現在は相模原に住んでいる。

十八才まで暮らした掛川の田園風景、掛川城、友人たち、家族。その思い出が、わたしを前に向かせてくれる。

父のこと

二〇〇一年四月、父は他界した。九十一歳だった。

掛川の家の庭に桜の木があった。満開、どこから来たのか実生だった。

生前から聞いていた、シューベルトの「死と乙女」で送ってほしいと。家族だけで、最後の別れをした。

英語教師だった父は、いつも言っていた。

「プロセスが、だいじ。結果ではない。」と。

今の私にはピッタリくるのだ。上手く説明できない。このままで良いのだ。自然に無理なく頑張っていれば良い。いろいろ人たちの力を得て楽しく生活する。それで良いのだと思っている。

コロナ下で故郷を思う

私は浜松で生まれ終戦を掛川で迎えた。一歳半だった。

北池という農業用水があり三歳の私と母が、その畔に立ち写真に写っている。

父は終戦を迎えたこと、自分が生きていることに複雑な思いがあったようだ。大人になってから、わかったことだが。

体が不自由な上にコロナだ。簡単には掛川には行けない。

幼友だち

小学校時代に遊んだ友だち。お父さんが戦死していた。お母さんは日雇いの道路工事に出ていた。一日の稼ぎは百円だった。

私は晩年に福祉の勉強をしていた。頼ちゃんのお母さんは遺族年金を受け取っていたのだろうか?

昔は洋服など、盆、正月にだけ新調した。大喜びで着たものだ。

ある日、すぐ近くの私の家で頼ちゃんと姉と三人で遊んでいた。頼ちゃんのお尻がガラス戸に当たり、ガチャンと割れてしまった。姉さんは頼ちゃんをおんぶし、大あわてで帰って行った。

一人っ子の私が「姉妹って、いいな」と思ったのは、その時が初めてだった。私は黙って割れたガラスを片付けた。

その後、頼ちゃんは、引っ越して、そのままになってしまった。

れんげ畑

ふるさとの田園風景をうたった詩を作った。

れんげ畑は

赤紫の

ふわふわ絨毯

みたいだな

向こうの山から

そよ風吹いて

わたしのホッペが

むずがゆい。

夕日に向かって

土手の道

ポチと駆けっこ

ヨーイドン

れんげ畑に

裸足で立てば

紋白蝶が

やってくる

私の家の近くに三叉路があった。道路端に共同水道があった。手足を洗ったり水を飲んだりした。三叉路の家の壁には映画の看板がかかっていた。直進すれば、掛川城。右に折れれば国道1号線を渡り広々とした田園につながる。

山頭火の句に「朝の煙ゆうゆうとしてまっすぐ」がある。この句を知ったのは最近。そして、れんげ畑の向こうの、藁葺き屋根の農家からの煙を思い出した。あの田園風景は私にとって「ふるさと」なのだ。

これから

特養のショートステイから自宅に帰る、いわゆる外泊だ。

実生の柿の木、十年ほど経つが葉っぱだけ。若葉が黄緑色、葉っぱが散るまで見届けたい。できれば、柿の葉茶を作りたい。

地には、数珠玉、蛇いちご、烏のえんどう、大好きな懐かしい草花ばかり。ギボウシや藪らん、千両、万両。やはり鳥が運んでくれた。

昔とは違う住環境だが、昔ながらの好きなものは、だいじにして行こうと思う。

そして来春、水引き草の葉が霜の下から銀色に輝き、暖かくなって、柿の新芽が出てくる。季節は巡り、実生の椿の花が赤く咲くのだろう。

(了)(秋野文子)

くわくわ森のイカリソウとキンラン2024-04-17

桜の季節が終わり、キンランが咲き始める時期になったので、昨年より1日遅れでくわくわ森に出かける。

12:50、俣野公園からウォーキングを開始すると、本日は夏日に迫る晴天とあって、半袖姿で散策する人々も少なからず見受けられる。同公園では、桜に変ってシャクナゲが艶やかな花を咲かせ、色取り取りのツツジが道端を覆っている。池の傍には、桜より約2週間遅れて”ハナミズキ”が開花している。ネット情報によると、日本が1912年にワシントンD.C.に贈った”ソメイヨシノ”の返礼に、米国から1915年に届いたのが”ハナミズキ”で、同じミズキ科の”ヤマボウシ”にそっくりである。これらの花々を撮影したのち、近道をしてくわくわ森に向かう。

13:13、くわくわ森に到着し、叢を探すとイカリソウが多くの花を付けている。階段を下ってキンランの群生地に向かうと、昨年同様元気に花を咲かせている。やはり、桜と違って寒暖の影響を受けにくいようである。